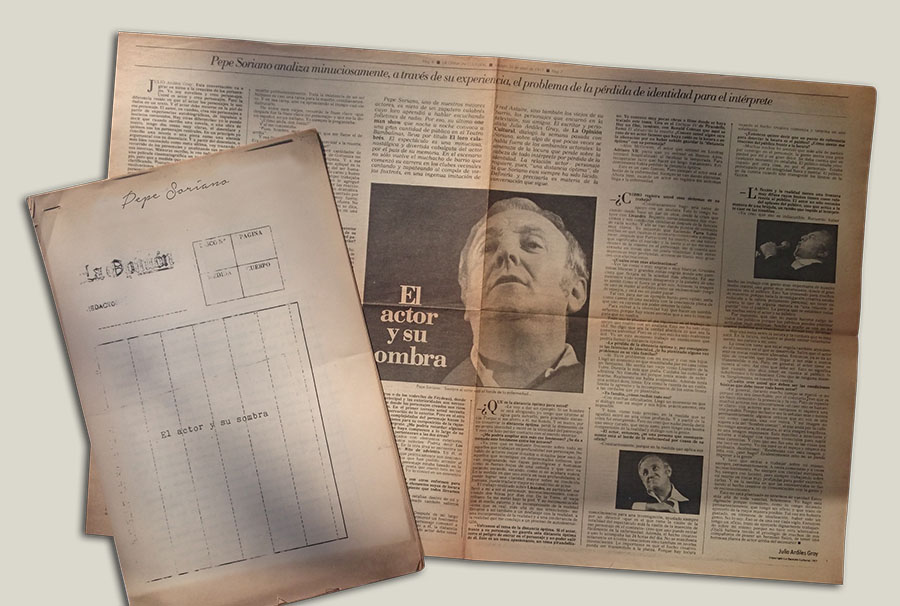

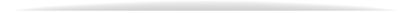

Pepe Soriano

– En general, no hay método totalizador ni una estructura rígida en el hecho creativo de los personajes. Los caminos son diversos. Son tan diversos como complejo es el ser humano. Yo lo estaba escuchando, y de alguna manera pienso que hay muchas coincidencias entre la creación del novelista y la del autor. El actor toma algunas veces, para la elaboración del personaje, ciertas características de seres humanos que conoció. A esas yo las llamaría “las vivencias hacia el afuera”. Incluso, sobre esto hay antecedentes muy claros. Hay unos escritos de Laurence Olivier donde cuenta cómo había compuesto su Ricardo III. Él se sonrió y dijo: “Basándome en un maestro de tercer grado que yo tuve en la escuela primaria. De ahí salió el personaje cuyas motivaciones salieron del texto shakesperiano”.

Yo diría que la labor del actor un poco es eso. Muchas veces, los personajes son personas que uno ha visto, pero muchas otras son lo que uno es potencialmente. De manera indiscutible, todos los personajes son a partir de uno. Sobre esto creo que no hay dudas.

Usted decía recién: “Potencialmente me siento un viejo”. Yo creo que todo el mundo tiene en su interior un hombre nuevo y un hombre viejo que conviven. En la medida en que hay toma de consciencia sobre esa posibilidad potencial de que uno puede ser lo sublime, de que uno puede ser lo siniestro, de que uno es potencialmente instinto, de que uno es potencialmente criminal y de que no es abiertamente criminal porque una cultura, una educación, frenan los instintos criminales, en el teatro todo esto puede salir a la luz perfectamente. Ahí es donde puede aparecer un tercer personaje, que es el intérprete, quien le explica al público lo que uno es potencialmente.

Yo, a muchos de mis personajes los he tomado de la calle. Tengo grandes referencias, y esto por una particular capacidad de observación y de retención. Y a eso le adoso la intención que el autor quiere darle al personaje.

― ¿Me podría explicitar mejor, dándome ejemplos con personajes que le han dado mucho éxito en el teatro y que usted haya creado partiendo de esa observación exterior?

― Sí. Tal vez el personaje clave en toda esta historia sea aquel que hoy hice en televisión y que se llamaba Don Berto. Mi barrio, a la tarde, se poblaba de viejos. Había no menos de una docena que tenían características generacionales comunes y después sus particularidades. Todos tenían las mismas reacciones: una permanente agresión hacia el medio, a causa de una profunda demanda de afecto. Sentían que se los desplazaba. Y para demandar ese afecto, tenían que agredir, llamar la atención. Siempre tenían unas muletillas, casi como cábalas: convocaban a la muerte para ahuyentarla. Exorcizaban a la muerte de manera permanente sin tener en cuenta, precisamente –porque sería un elemento demasiado racional− que uno convoca a la muerte constantemente. Toda la existencia de un ser humano es casi una tarea para la muerte, todos los días. Y en esa tarea uno va apremiando al tiempo casi sin disfrutarlo.

De todos esos viejos, recuerdo la frase clave, que después fue la frase clave del personaje, y que me la dio un español y no un italiano. Yo siempre le preguntaba:

― ¿Cómo anda, don Jesús?

Y él me contestaba:

― Pues, hombre, aquí esperando que me llame el de arriba.

Y esa frase era una manera de exorcizar a la muerte. Era como decir: “¡Ojalá me dejen durar!”.

A partir de este personaje, elaboré cantidades de personajes. Cuando hice Los prójimos, de Gorostiza, me tocó un personaje que era un linotipista. Y a ese personaje, yo lo había conocido y por eso apliqué en su creación todo lo que yo sabía de ese ser humano. El linotipista de carne y hueso tenía grandes problemas con la vista porque trabajaba muchas horas en su oficio. Y luego, yo le agregué características particulares para enriquecer las reacciones que tenía en el transcurso de la acción dramática. Evidentemente, era un hombre que estaba castrado por la mujer. Funcionaba como un superyó muy fuerte. Además, era ulceroso, porque no salía hacia afuera. No tenía explosiones. Todo se lo guardaba, como se dice vulgarmente. Eso lo somatizaba y se traducía en una úlcera.

― Es decir, usted recoge el elemento exterior; pero ¿qué es lo que usted agrega de su interioridad? ¿Cómo puede hacer usted para ensamblar lo exterior con lo interior? ¿Tiene un método especial o es un don natural?

― Yo creo que sobre los métodos se ha hablado mucho. Creo que es un buen recurso para un trabajo de investigación. Pero hay algo cierto. Todos los métodos conducen al rescate de la intuición. Y esto es lo más válido para el creador. Pareciera que cierta gente divide el trabajo del actor entre el método y la intuición. El método es lo válido. La intuición no tiene predicamento quizás porque ha funcionado durante tantos años en la historia del teatro universal y en la historia del teatro argentino. Muchos creen que la intuición es un elemento desechable, subalterno. En realidad, creo que no lo es. Creo que el método o los métodos le sirven a todo actor para acceder al rescate de esa intuición y poder sacar hacia la superficie su creación.

― Esa intuición del actor, según yo deduzco de lo que estamos conversando, está dormida por una serie de elementos que la sofocan, que la apagan, que no la dejan surgir espontáneamente. El método, o cualquier método, sirve entonces, para despejar a la intuición de todos esos elementos parásitos que la sofocan. Para usted, ¿cuáles son esos elementos parásitos que ahogan a la intuición?

― Yo creo que en los últimos 30 años vino como una especie de reacción frente al actor intuitivo, que marcó épocas en el escenario nacional. Y que puede estar representado por aquel fenómeno que fue Pablo Podestá. Entonces, por un fenómeno mundial, se llega a diversos métodos, pero en especial al método de Stanislavsky, llamado el Método. No niego que sea formidable. Pero de él, en la Argentina, hay muy poco conocimiento. En nuestro país solo se han editado dos tomos. Y con estos dos tomos, se empezó a trabajar. Sobre ellos, hay gente que mintió y gente que trabajó honestamente. Sin embargo, la aplicación de un método de trabajo no existe. Yo creo que un actor se acerca a la creación con la mayor ingenuidad, con la mayor honestidad y con la mayor capacidad de asombro. Y sobre eso trabaja. Los caminos son tan diversos como las reacciones de un individuo. Las reacciones de un individuo no son esquemáticas, son profundamente maleables e insólitas, en verdad. Por eso creo que al personaje hay que darle esta posibilidad. A veces, hasta es necesario trabajar a contrario sensu, como yo mismo lo hice en varias oportunidades. Trabajar así para mí significaba, precisamente, todo lo contrario de lo aconsejado por la lógica de todos los días, frente a la reacción de un personaje. Se supone, por ejemplo, que un personaje es defectuoso, externamente defectuoso. Ahora bien, yo me pregunto: ¿y si este defecto yo lo encuentro en su interioridad? ¿Y la traducción de este defecto es tan leve, que casi nadie la puede percibir, por ejemplo? ¿Por qué, de repente, un planteo podría llevarnos a que el Ricardo II de Laurence Olivier, esté planteado como un deforme físico, con sus consecuencias anímicas? ¿Y si yo a la deformidad la planteara en forma de una tara? ¿Si yo reitero el texto en la respuesta frente a la pregunta de mi interlocutor? ¿Si yo, en lugar de plantearme una joroba y los dedos cancelados, me planteara una leve cojera pero con una mirada que puede ser muy inquietante, que frente al interlocutor no se sabe qué orientación tiene, pero que es inquietante, que tiene algo que a uno lo mueve, lo conmueve, hasta darle miedo? Esto es lo que yo llamo trabajar por el camino del contrario sensu.

Pero también a veces, trabajo por lo explícito, por lo puramente explícito.

― Es decir, que usted divide el trabajo de los actores en dos grandes áreas: aquellos que trabajan sus personajes con elementos exteriores (por ejemplo, los personajes de los sainetes nuestros o de los vodeviles de Feydeau), donde el juego es lo principal y las exterioridades son necesarias. Y otra área, donde los personajes creados son ricos en interioridades. En el primer terreno, usted necesita mucho más la observación de lo exterior. Pero en el otro teatro, donde las complejidades del personaje hacen lo fundamental, requieren para su composición de la riqueza interior del intérprete. ¿Me podría recordar algunos personajes que haya compuesto a lo largo de su carrera teatral y que pertenezcan a las dos áreas?

― Personajes trabajados con elementos exteriores, recuerdo los de algunos sainetes. Podría decir Los disfrazados, de Pacheco. En la otra área se encuentra un programa de televisión: Rito de adviento. Ahí, el personaje tocaba zonas que prácticamente son desconocidas, salvo para aquellas personas que han podido acceder al mundo de la locura. Ese personaje estaba basado en la vida de Jacobo Fijman, el poeta que murió loco en un hospital neuropsiquiátrico. Yo lo conocí en un momento determinado.

― ¿Usted habló con él o con otros enfermos para componer el personaje o eran elementos suyos de locura incipiente, de esa locura incipiente que todos llevamos dentro?

― Eran elementos míos, que estaban dentro de mí y que en un momento determinado también salieron porque yo tuve una internación.

― ¿Cómo?

― Yo tuve una internación. Después de mi largo trabajo en la obra Lisandro experimenté un fenómeno de conmoción muy profundo. El personaje comenzó a dejar sus huellas y yo perdí frente a él, la distancia óptima. La distancia óptima que todo actor debe tener frente a un personaje.

― ¿Qué es la distancia óptima, para usted?

― Le voy a dar un ejemplo. Si un hombre se está ahogando, yo tengo que tirarme al agua para salvarlo, pero poniendo distancia. Porque si me aferro a él, me hundo. Y en teatro, por no conservar la distancia óptima, perdí la dimensión de mi propia identidad y entré en la identidad del personaje. Y esto me hizo perder contacto con el mundo exterior.

― ¿Me podría ampliar aún más ese fenómeno? ¿Se da a menudo este fenómeno entre los actores?

― Yo creo que es bastante frecuente, sobre todo en aquellos que trabajan en profundidad sus personajes. No hablo de actores mejor dotados o dotados peor, que van desgranando sus capas psicológicas y humanas como si fueran hojas de una cebolla y que uno va sacando, sacando, sacando, como si no acabara nunca. En la medida en que uno entra en esas profundidades, si puede lograr una claridad mayor sobre su condición humana, puede traducir mejor su condición de actor.

El trabajo realizado sobre Lisandro, en particular, me llevó a mí a ser el personaje, inconscientemente, conviviendo dos horas por día con De la Torre, el viejo tribuno. Se me metió bajo la piel. Y su incomunicación con el medio externo y su incomprensión de la realidad –cosa que es real, más allá de sus intenciones– me llevaron a mí también a un desfasaje con la realidad, a una incomprensión de la realidad y a una intolerancia de la realidad que me condujo a un proceso de autodestrucción.

― Volvamos al tema de la distancia óptima. Si el actor, frente a su personaje, no guarda esta distancia óptima corre el peligro de entrar en el personaje y no poder salir de él. Este es un tema apasionante, un tema pirandelliano. Yo conozco muy pocas obras o films donde se haya tratado este tema. Una es el Enrique IV, de Pirandello. Hay un film, también, con Ronald Colman, que aquí se llamó El abrazo de la muerte. ¿Conoce usted algún otro caso de un actor famoso que haya caído en la locura o en la alienación por no haber sabido guardar la distancia óptima con su personaje?

― Alen McGowen, el actor que en Londres estrenó Adriano VII, pieza que yo estrené en Buenos Aires, terminó hospitalizado al finalizar la temporada. Para recuperarse, tuvo que hacer un largo tratamiento. Evidentemente, había perdido la distancia óptima. Este es un caso famoso. Pero siempre el actor está al borde de la enfermedad. Siempre se van dando síntomas. Ahora bien, cuando un actor no registra los síntomas llega a la enfermedad.

― ¿Cómo registra usted esos síntomas en su trabajo?

― Cotidianamente, hago una tarea de apoyo con un analista. Esto lo vengo haciendo desde hace un par de años, desde la crisis que tuve con Lisandro. Registro en forma minuciosa mis reacciones y mis conductas cotidianas, después de la función de cada noche. Y ahí se van dando puntos de contacto muy claros. Yo recuerdo que haciendo Parra, había noches en que, cuando el escenario comenzaba a desaparecer, después que Parravicini ha muerto, en esa locura que significaba el suicidio y la burla y el no reconocimiento de la muerte en el personaje, me di cuenta de que entraba en zonas que no podía controlar. Eran zonas depresivas muy profundas, accesos muy grandes de llanto con alucinaciones.

― ¿Cuáles eran esas alucinaciones?

― Ver las cosas o muy negras o muy blancas. Grandes zonas blancas y grandes zonas negras donde uno pareciera que flotara en la soledad más absoluta. En ese momento, todo contexto desaparece y la palabra de uno se siente como si fuera un gran eco. Además, la imagen de uno se repite al infinito, como un endemoniado juego de espejos y está ese no poder parar…

Tal vez, para dar un ejemplo burdo pero válido, sería como caerse de una escalera con la consciencia plena de que uno va cayendo sin poder detener la caída.

Para volver a la identidad, hay que hacer un terrible esfuerzo: porque hay voces secretas que a uno lo tientan para que no vuelva.

Todo eso lo planteo al día siguiente en el trabajo de apoyo que realizo con un analista. Esto me ha sido muy útil. No digo que sea la verdad absoluta ni que sea la panacea universal. Pero en el caso mío, ha sido realmente útil. Yo, en este momento, trabajo en condiciones que podría llamar la distancia óptima.

― La pérdida de la distancia óptima y, por consiguiente, las falencias de identidad, ¿le han planteado alguna vez, problemas en su vida familiar?

―Sí. Tuve problemas con mi mujer y con mis hijos. Llegó un momento en que deambulaba por mi casa como un fantasma. Me sentía tan viejo como Lisandro de la Torre. Dormía lo más que podía. Cuidaba las comidas a ultranza. No tomaba sol porque tenía miedo de enfermarme. Realmente, me había avejentado. Además, tenía una actitud dura, tensa. Era como la cuerda de un violín. Sentía la agresión y la incomprensión de los otros frente a las verdades que yo planteaba.

― Su familia, ¿cómo recibió todo eso?

― Con muchas dificultades. Llegó un momento en que el diálogo con mi mujer y mis hijos prácticamente era imposible. Y bien, como todo proceso, en la medida en que se agudizó entró en una crisis profunda. Y a partir de la crisis fui emergiendo. Pero no creo que alguien pueda decir que estoy curado, que estoy sano; pero tengo una buena comprensión de la realidad y diálogo con la gente.

― El actor, entonces, ¿es una persona que constantemente está al borde de la enfermedad por causa de su oficio?

― Constantemente, porque en la medida en que aplica sus conocimientos para una investigación, ayudado siempre por un director ─que es el que tiene la visión de la totalidad del espectáculo más la visión de la inserción de ese personaje en el contexto─ creo que uno puede entrar con facilidad en la enfermedad. Además, el hecho creativo, a uno lo acompaña las 24 horas del día. No se manifiesta solo en niveles conscientes sino también en niveles inconscientes. Lo importante es que el hecho creativo comienza y termina en uno solamente.

― ¿Entonces, quiere decir que un punto de referencia para detectar la locura es el público? ¿Cómo siente esta reacción del público frente a la locura?

― Muchas noches he sentido que, más allá de participar conmigo en el personaje, la gente sentía una gran piedad por mí y un gran dolor. Se daba cuenta de que en cualquier momento yo estallaba. El público estaba preocupado por otra cosa, no por el personaje. Estaba preocupado por mi integridad física y mental. El público se da cuenta cuando uno transgrede los límites de la ficción.

― La ficción y la realidad tienen una frontera muy difusa, cuyos límites tienen como referencia al público. El actor no solo necesita del aplauso del público, sino que actúa a la manera de una brújula, un rumbo que impide al intérprete caer en las tinieblas…

― Yo creo que eso es indiscutible. Recuerdo haber hecho un trabajo con gente muy importante de nuestro medio teatral, gente muy interesante, donde el gran ausente era el público. Esto fue tremendo para muchos de nosotros, porque toda la investigación creativa estaba reducida a la esfera puramente personal, sin tener en cuenta lo que de alguna manera es “una relación de pareja” con el público. La pareja que se establece todas las noches entre el actor y su público. Por supuesto que uno no puede hacerse cargo de todos los públicos porque los públicos pueden plantear actitudes muy distintas. Noche a noche en los teatros se ve público que reacciona en formas muy diversas.

Hay una zona entre la locura y la cordura que es muy sutil. En la locura, incluso se puede entrar involuntariamente, me parece a mí, creo. La creación tiene que estar regida también atendiendo al contexto en el que se desarrolla. Salvo que el actor esté en zonas realmente alienadas. Entonces, ya se da un tipo de creación que puede llegar a ser más o menos transmisible o no. Así creo que debe ser. Esto no significa que cuando uno dice tener en cuenta al público, lo subalternice o lo subestime. Creo que de ninguna manera. Simplemente es tenerlo en cuenta.

― ¿Cuáles cree usted que deben ser las condiciones básicas que debe tener todo buen actor?

― En general, durante mucho tiempo se marcó –y no porque esto sea desechable; por el contrario, creo que es un buen elemento─ la presencia y la voz. Pero de repente muchos actores nos encontramos –el caso mío es bastante claro─ con actores que no teníamos ni siquiera una voz potable. Porque incluso me señalan más o menos en forma permanente algunos críticos, que mi voz es una voz como cascada, una voz ronca. Y mi imagen no supera a la del “hombre común”, al que anda por la calle. No tengo apostura, ni estatura, ni una imagen longilínea, ni una imagen imponente. Esto movilizó a directores y actores a trabajar con razones vivenciales para suplir esas carencias. Y creo que esa fue una de las causas que me tocó en suerte. Yo me miré en el espejo y empecé mi profesión diciéndome: “Realmente, con esta imagen y esta voz, ¿qué hago? Es evidente que esto no se puede imponer a la gente”. Y tuve que entrar a trabajar sobre mí mismo, siempre, de manera permanente. A veces, consciente y a veces inconscientemente. No siempre con claridad meridiana. No siempre con lucidez, pero siempre trabajando sobre mí mismo en zonas muy profundas para poder exteriorizarlas. Y en la medida en que las exteriorizaba se fue dando el hecho creativo de comunicación con la gente y de reconocimiento. Esto no está planteado en términos de vanidad. Estoy más allá de toda vanidad, felizmente. Yo hago esta digresión porque considero, como vengo diciendo en forma permanente, que tengo un oficio y que trato de ejercerlo de la mejor manera posible. Tal vez me hubiera gustado, en téminos de idealización, haber sido un genio. No lo soy. Eso se da una vez cada siglo. Entonces tengo un oficio, trato de ejercerlo dignamente, trabajando sobre mí mismo porque no tuve otra alternativa. ¡Ojalá hubiera tenido el privilegio de muchos de mis compañeros, de poseer un hermoso físico, de tener una hermosa planta de actor arriba del escenario!