Compañeros, amigos y familiares

Alicia Dujovne Ortiz es una reconocida escritora y periodista argentina radicada en Francia. Compañera de redacción y amiga de Julio Ardiles Gray en el diario La Opinión, lo recuerda –en este texto escrito especialmente para este espacio– con cariño, agradecimiento, conocimiento y una frescura similar a las de las memorables crónicas de Julio.

En las antípodas de toda frustración, sabía alegrarse como un pibe cuando le publicaban un libro o le representaban una de sus obras, mezcla de grotesco criollo con teatro del absurdo. Teatrales fueron siempre, por otra parte, sus reportajes periodísticos, no por los diálogos sino porque con las palabras de sus entrevistadxs creaba monólogos donde conservaba el acento, los silencios, la respiración de cada unx, monólogos listos para ser representados, como esa célebre entrevista a una prostituta en la que me extraña que no haya pensado hasta el momento ninguna actriz.

Dos palabras me vienen a la mente para calificar su obra literaria y periodística, frescura y ritmo. Hablaba y escribía con picardía, con chispa, con malicia. Necesité reírme con sus chistes en el diario La Opinión cuando después del secuestro de Jacobo Timerman vino de interventor un generalote de apellido alemán que nos miraba con furia (reírme por no llorar, es claro). En ese mismo diario, Julio había publicado en 1973 la única necrológica que salió en la prensa argentina sobre mi padre, Carlos Dujovne, fundador de la editorial comunista Problemas al que Julio conoció de joven.

En el ambiente periodístico siempre lo habíamos llamado “el Tío”, no sé porqué (todo parecido con Cámpora es meramente casual), pero a partir de ese momento me consideré sobrina de verdad. En uno de mis varios regresos “definitivos” a la Argentina, mi hija y mis dos nietas se volvieron adictas a los cumpleaños de ese señor eufórico, risueño y afectuoso, para ellas más abuelo que tío. Cuando me volví a ir, y no precisamente a la Francia ideal, en cada una de mis visitas a Buenos Aires tenía miedo de que Julio ya no estuviera ahí, un temblor anticipado, como si ya viviera desde antes el vacío que iba a quedar. Pero este es un final que a él no le habría gustado en lo más mínimo, un final que en una nota para La Opinión me habría eliminado de un plumazo, así que volvamos al comienzo, a esa palabra clave que en el fondo quería decir “no te distraigas, m’hija, abrí el ojo, pará la oreja, permanecé alerta”.

Alicia Dujovne Ortiz

La última página de Julio Ardiles Gray

Por Alicia Dujovne Ortiz, para LA GACETA, Paris.

Bertrand Douet es de padre francés y madre colombiana, ha vivido en medio mundo, básicamente en Latinoamérica, incluyendo dos etapas en Argentina, a la cual sabe que volverá siempre. Unas de las razones fue (y sigue siendo) la inspiración muy especial que le infundió Julio Ardiles Gray, que conoció a los 26 años, y desde entonces le guarda cariño y admiración. En este texto cuenta el vínculo de amistad y cultura que ambos sostuvieron en encuentros semanales alimentados durante años.

Al principio yo no tenía tan claro quién era pero de a poco fui descubriendo que resultó toda una institución. Nos encontrábamos en su casa, o en bares del barrio de San Telmo –donde yo vivía– o de Congreso, más cerca de donde estaba él, e íbamos mucho al teatro. En algunas oportunidades venían Ana, su esposa, y Dominique (Dominga le decía Julio) pero la mayor parte de las veces íbamos solos. Habíamos armado nuestro propio ecosistema.

Nos veíamos por lo menos una vez por semana, a veces dos, y fue así hasta 1990 cuando Dominga y yo nos fuimos de viaje por Latinoamérica de mochileros y después a vivir a España y México. Por todos lados había huellas de Julio, o por terceras personas o por inspiraciones. Si no era el primo en Brasil, era la cuñada en México, si no eran obras de arte, eran leyendas locales. Hasta en París, yendo a visitar a mi madre, fui a conocer a la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria donde se había hospedado antes de que yo naciera, uno de los palcos de las mil y una historias que me contaba.

Regresamos a Buenos Aires en 1998 y volvimos a irnos en 2001 y en ese ínterin retomamos los encuentros con Julio.

A distancia, hablábamos por teléfono –no había Internet– me contaba algún descubrimiento que había hecho, algún hallazgo y nos mandábamos libros. De hecho me quedé furioso con una chica a la que le había dado un libro en francés sobre humor judío, una joya para Julio, y ella nunca se lo entregó. Intercambiábamos regalos simbólicos. Conservo hasta hoy, en forma de lámpara (vaya símbolo), la botella de Veuve Clicquot que trajo de vuelta de las celebraciones del bicentenario de la Revolución francesa en 1989 en París, que nos tomamos juntos.

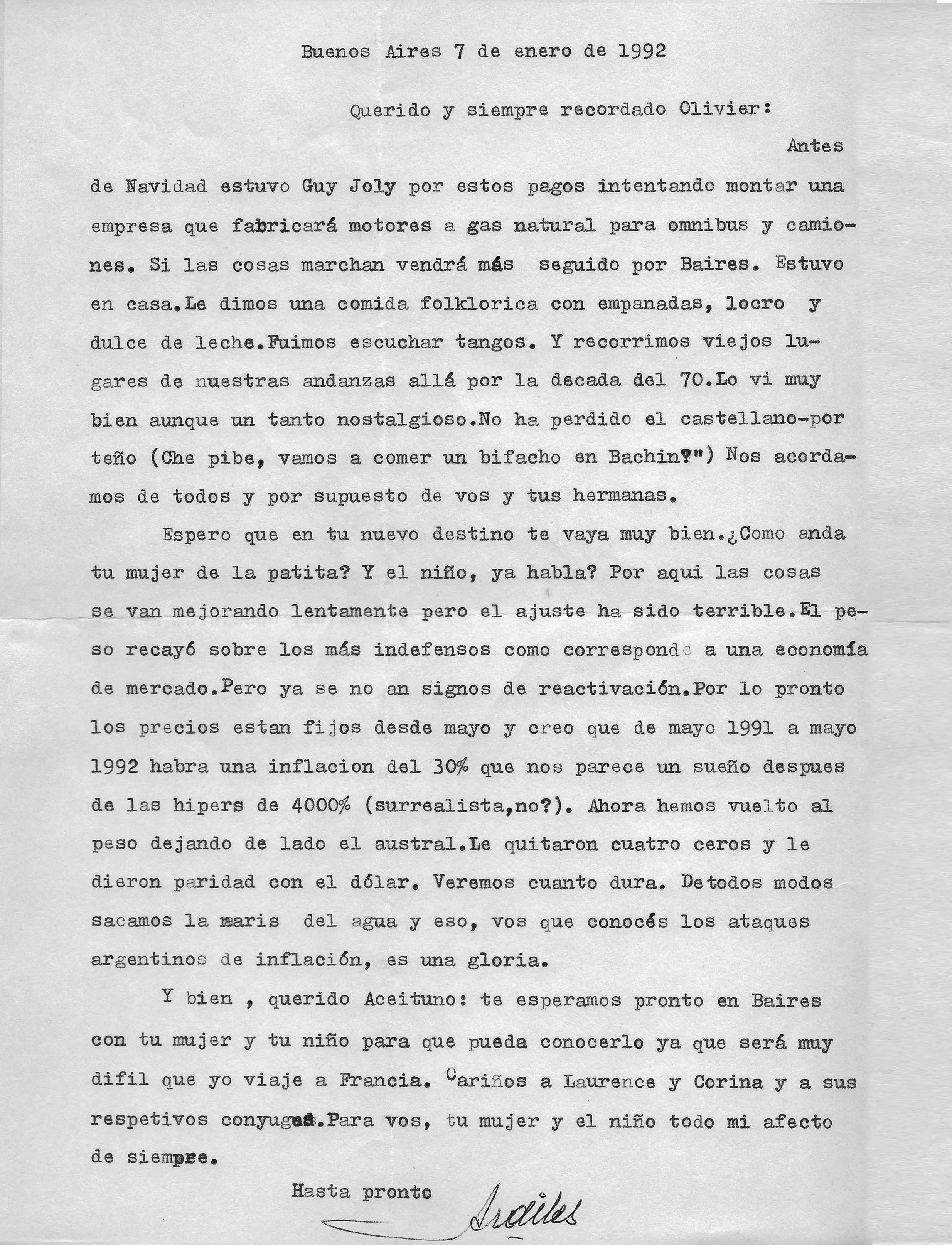

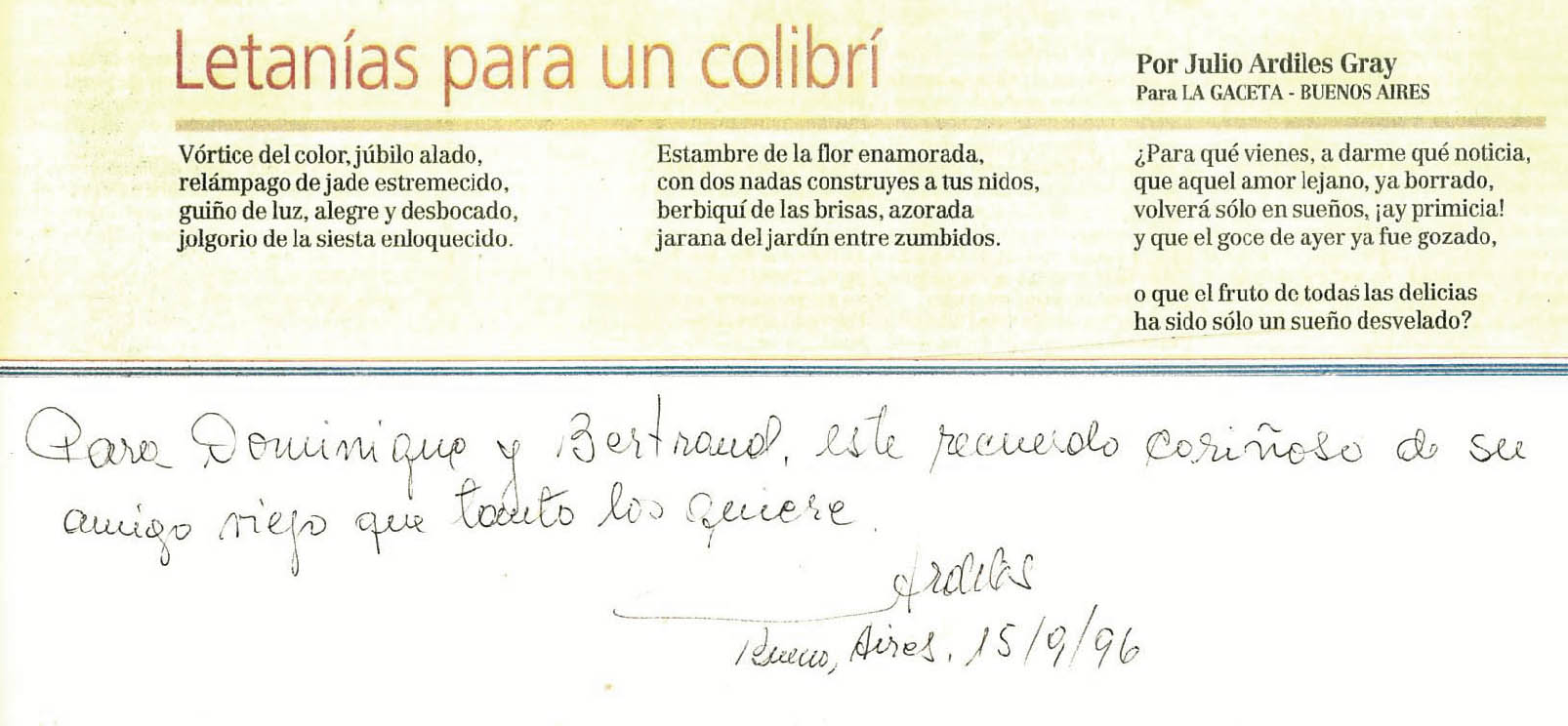

Por aquellos años, además, Julio estaba muy metido en sus cuentos. Cuando nos encontrábamos me contaba sus sueños, por que él soñaba mucho, y eran una de las fuentes de inspiración; me leía lo que había escrito el día anterior, me mostraba sus borradores: hojas tipiadas en su máquina portátil, con dos dedos, que levantaba sobre el canto para hacer sus correcciones a mano, antes de guardarlas en carpetas perfectamente etiquetadas. Siempre me fascinó su letra, amplia, elegante, cualquier anotación ya parecía un discurso, cualquier dedicatoria una declaración eterna.

Él se encargó de orientar mis lecturas para que yo entendiera la literatura y la historia argentinas. De la charla iban surgiendo títulos, nombres y yo me los apuntaba. Discutimos mucho Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio V. Mansilla, que le parecía un texto fundacional y también bastante a Guillermo Enrique Hudson y, a raíz de eso, viajamos a la pampa que lo vio nacer, a ver si escuchábamos aún los pájaros que tanto amaba y defendía. Por sus recomendaciones fuimos también a San Antonio de Areco, tras Ricardo Güiraldes y Don Segundo Sombra. Y así armábamos recorridos iniciáticos que seguimos descubriendo hasta el día de hoy.

Nuestra interlocución era increíble y consistía en una mezcla de lecturas literarias, juegos de palabras, trabalenguas, eso que en francés se llama charade à tiroirs (juego de adivinanzas donde cada sílaba o palabra de la respuesta es a su vez el inicio de una expresión). Él solo podía ser el capítulo argentino de OuLiPo, el grupo de experimentación literaria formado por escritores y matemáticos de habla francesa en los ‘60. No tengo la menor duda que hubiera podido competir con Cortázar. Nos desafiábamos el uno al otro, organizábamos competencias y nos reíamos mucho, hasta a la luz de la vela en tiempos de cortes de luz. Aún escucho sus carcajadas.

Bertrand Douet

El recorte de un poema publicado de Julio, dedicado con una “declaración eterna”, al decir de Bertrand Douet.

Julio, en el año 1996, en una foto conservada por Bertrand.

Dominga y Bertrand, con Julio durante una de las visitas a Buenos Aires mientras vivían en México. Atrás, un original del artista Antonio Berni.

Dominique y Bertrand con Ana, quien fue retratada en la pintura colgada en la pared.

Fotografía: Alejandra López.

“Julio Ardiles en mi recuerdo” lleva por título este texto en el que Daniel Divinsky –fundador de Ediciones de la Flor– recuerda la relación personal, laboral y de afecto que tuvo con el periodista y crítico teatral quien, para la época en que se conocieron, publicaba en el diario La Opinión.

No podría precisar cuándo lo conocí, pero sí con qué motivo fui a verlo a la redacción de La Opinión. En Ediciones de la Flor estábamos comenzando a publicar libros de teatro y él era, entre muchas otras cosas, el crítico teatral del diario.

No recuerdo si yo iba de parte de algún conocido común, pero Julio me recibió con su cordialidad innata y me aseguró todo su apoyo desde el diario para la incipiente colección.

Sobre su bonhomía han escrito muchos. Yo preferiría referirme a su profunda cultura, sobre todo en materia de literatura francesa: no en vano había vivido en París bastante tiempo e, incluso (no podría asegurarlo) colaborado en el diario France-Soir. Ese conocimiento de lo francés y del idioma hizo que muy amablemente nos señalara deficiencias en la traducción de los poemas y canciones de Georges Brassens que habíamos publicado en la editorial y se ofreciera a mejorar esa versión por amor al arte. Lo hizo y los textos sonaron como sus originales.

En lo personal fue un bohemio tardío. Vivía, cuando lo conocimos con Kuki Miler, por entonces mi mujer y socia en la editorial, en una triste, húmeda y obscura habitación de un hotelucho que recuerdo como Londres, en la calle Lavalle en el Centro. Como por entonces se había desocupado un departamento de un ambiente y medio en el edificio en el que vivíamos en la calle Billinghurst, lo instamos a comprarlo: Kuki, economista, le demostró que sus recursos se lo permitían cómodamente. Nos agradeció toda la vida ese cambio en su ámbito geográfico e incluso alojó por bastante tiempo en el pequeño departamento a dos jóvenes francesas a quienes conocía desde París que hicieron un amplio recorrido por la Argentina. Tenía con ellas, que lo admiraban y a quienes triplicaba en edad, una relación absolutamente platónica.

Un día, mucho después, nos propuso editar sus piezas teatrales, excelentes, y lo aceptamos sin ninguna especulación sobre posibles ventas. El libro se llamó Vecinos y parientes y fue el primero de los varios que publicó después.

No puedo afirmar que fuera el creador del género periodístico que llamó “Historias de vida”, pero fue su cultor más perfecto y preciso: eran largos reportajes biográficos en los que la personalidad y carrera de sus entrevistados aparecía nítidamente pero como dibujada a trazos pictóricos.

En los estrenos teatrales su presencia era esencial y sus críticas eran precisas, nunca concesivas, pero tampoco gratuitamente malévolas: amaba el teatro y respetaba a quienes se dedicaban a él. Mientras pudo asistió a la Sala Casacuberta del Teatro San Martín de Buenos Aires, aun trepando dificultosamente las gradas que la caracterizan.

Sus compañeros de diversas redacciones lo llamaban “El Tío”: daba la imagen y actitud de esos tíos benévolos y siempre dispuestos a ayudar.

Sé que esta semblanza queda coja e incompleta, pero no quería estar ausente de esta página web erigida como un monumento a su memoria por quien fue el amor de su vida, alterando tardíamente su trayectoria de solterón empedernido: su esposa Ana Ezcurra.

Olivier Fabre nació en San Pablo en 1950 y a los 12 años su familia se mudó a la Argentina. Conoció a Julio Ardiles Gray en la década del 70 y se hicieron amigos de inmediato, tal como cuenta en este texto que envió por correo electrónico. Continuaron el vínculo aún durante el largo tiempo en que Fabre se estableció en París y trabajó como responsable del desarrollo de fragancias para una empresa de perfumes. Hoy está jubilado y vive de vuelta en Brasil.

Conocí a Julio por mis amigas francesas Claude Viornery y Florence Verzier que viajaban por Latinoamérica y estaban alojadas en el hotel donde Julio vivió un tiempo antes de comprarse su departamento, el llamado «Chateau Billinghurst».

Así fue que Julio entró en mi círculo de amigos y poco a poco se transformó en mi padre espiritual. Digo padre espiritual ya que tenia casi exactamente (algunos días de diferencia) la edad que mi padre y Julio tenia las cualidades que no encontraba en mi padre: optimismo, alegría, flexibilidad, creatividad, sentido de humor, pero sobre todo un respeto profundo y genuino interés por el otro, cualquiera fuera.

En aquel entonces yo estudiaba ciencias económicas en la Universidad de Buenos Aires y de esos años guardo muy buenos recuerdos, en los cuales Julio está muy y siempre presente. Fiestas, lecciones de tango (!), estrenos en el Teatro General San Martín, discusiones muy animadas, y muchas otras cosas.

Julio era periodista en ese excelente diario que se llamaba La Opinión y nos contaba su día a día en la publicación lo que era muy interesante en ese tiempo agitado de la historia Argentina (¿Pero qué tiempo de la historia Argentina no es agitado?) Él contribuyó mucho a mi educación política y nunca voy olvidar la definición que el dio de la Argentina un día del número x de cambio de gobierno; con su inimitable acento tucumano y su sonrisa pícara dijo: «no hay nada que hacerle, Argentina es definitivamente un país surrealista…»

Por otra parte, Julio nos contaba sus proyectos y realizaciones en el teatro (la obra “Parientes y amigos”, por ejemplo); en la música, como la traducción de las canciones de George Brassens del cual era fanático (a propósito, siempre me pareció que Julio era físicamente algo parecido a Brassens pero en versión más redonda); en el periodismo a través del que tomó testimonio a los taxistas de Buenos Aires (él solo se desplazaba en «tacho») a una prostitutas del Bajo… Eran muy interesantes sus artículos para un diario francés que se publicaba en Buenos Aires, Le quotidien, que solo salía tres veces por semana… ¡Otra prueba del surrealismo de la Argentina!

En 1975, algunos meses antes del último golpe de estado militar, dejé el país para cursar un año de estudios post universitarios en Marsella. Nunca más volví a vivir en la Argentina pero en cada una de mis visitas me encontraba con Julio y así fue que conocí a su adorable esposa Ana con quien sigo todavía en contacto

En 2012 organicé en Paris un homenaje a Julio en el que leímos poemas, artículos y escritos suyos, escuchamos las canciones de Brassens en «porteño» traducidas por él cantadas por Los Errantes y tangos traducidos en francés grabados en el café Mozart. Estaban presentes muchos de sus amigos. Fue un momento muy alegre y emocionante…¡Viva Julio!

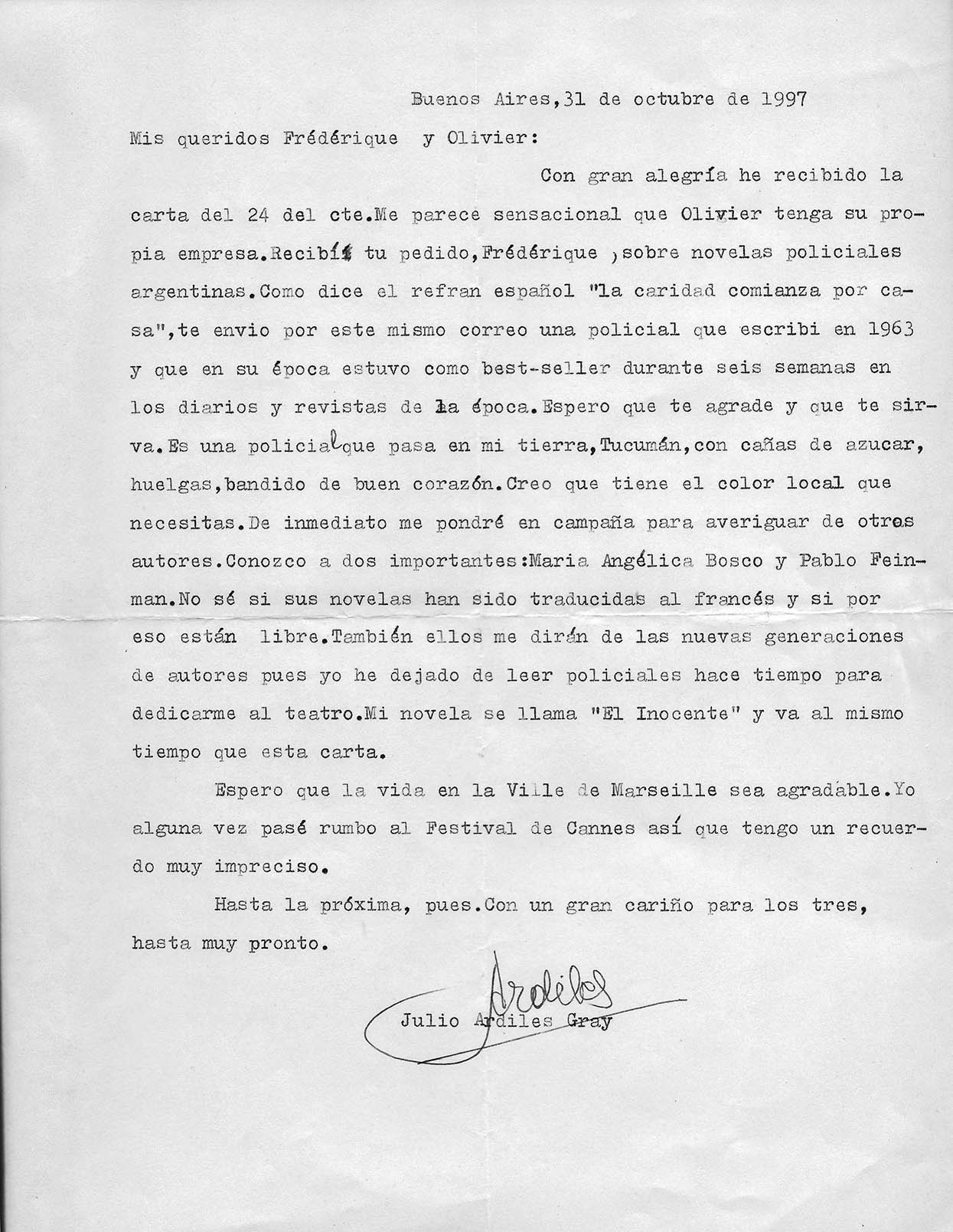

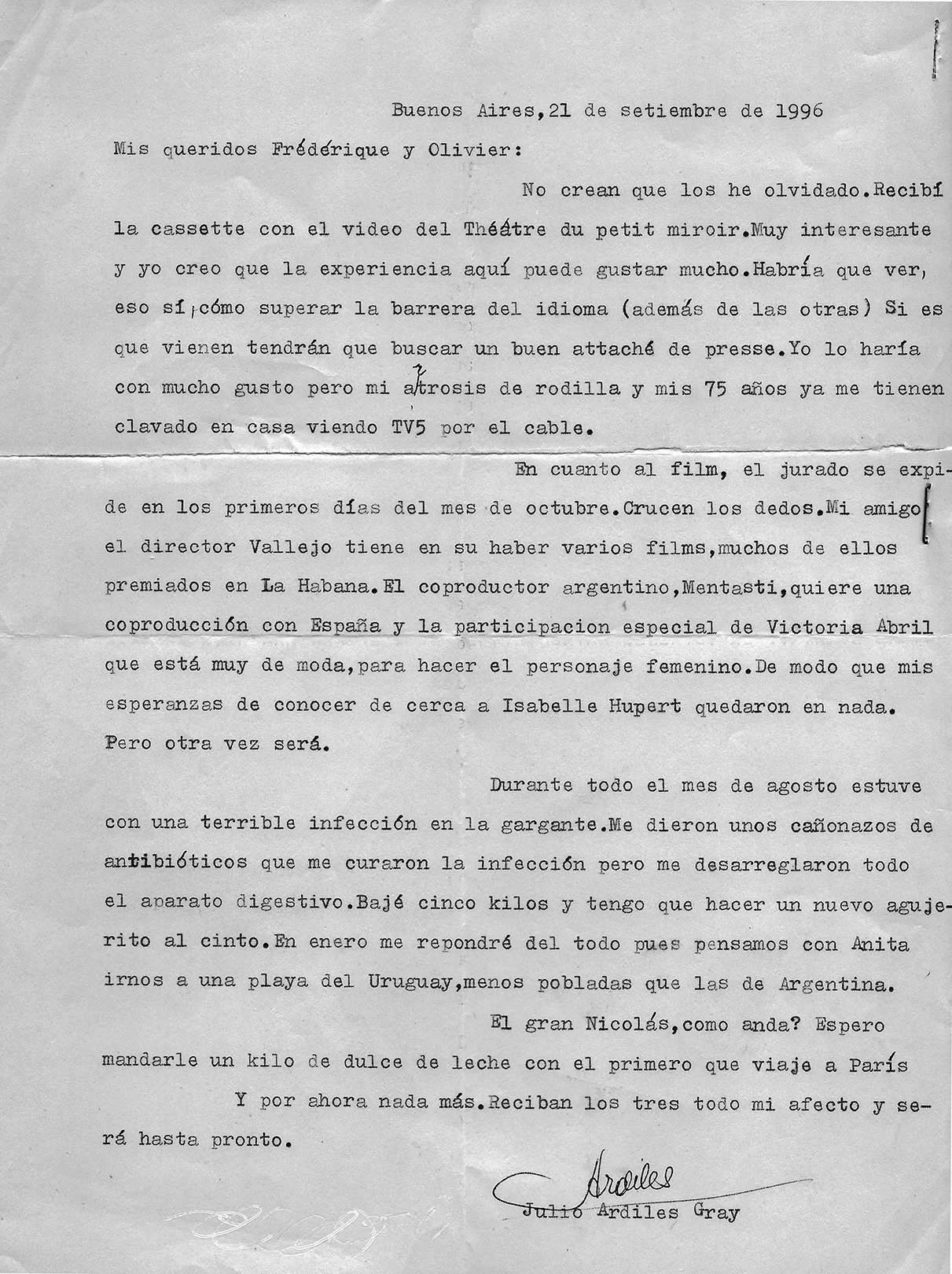

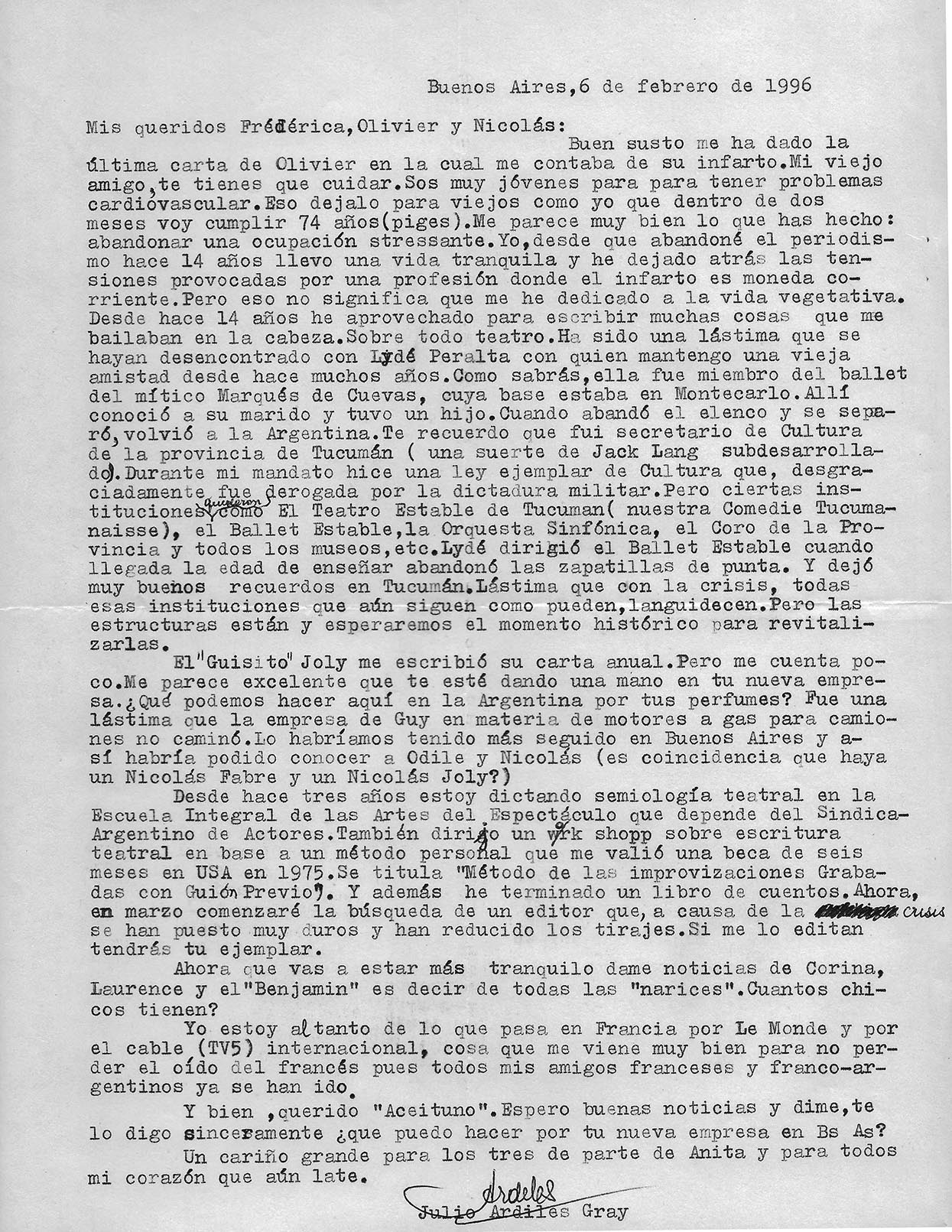

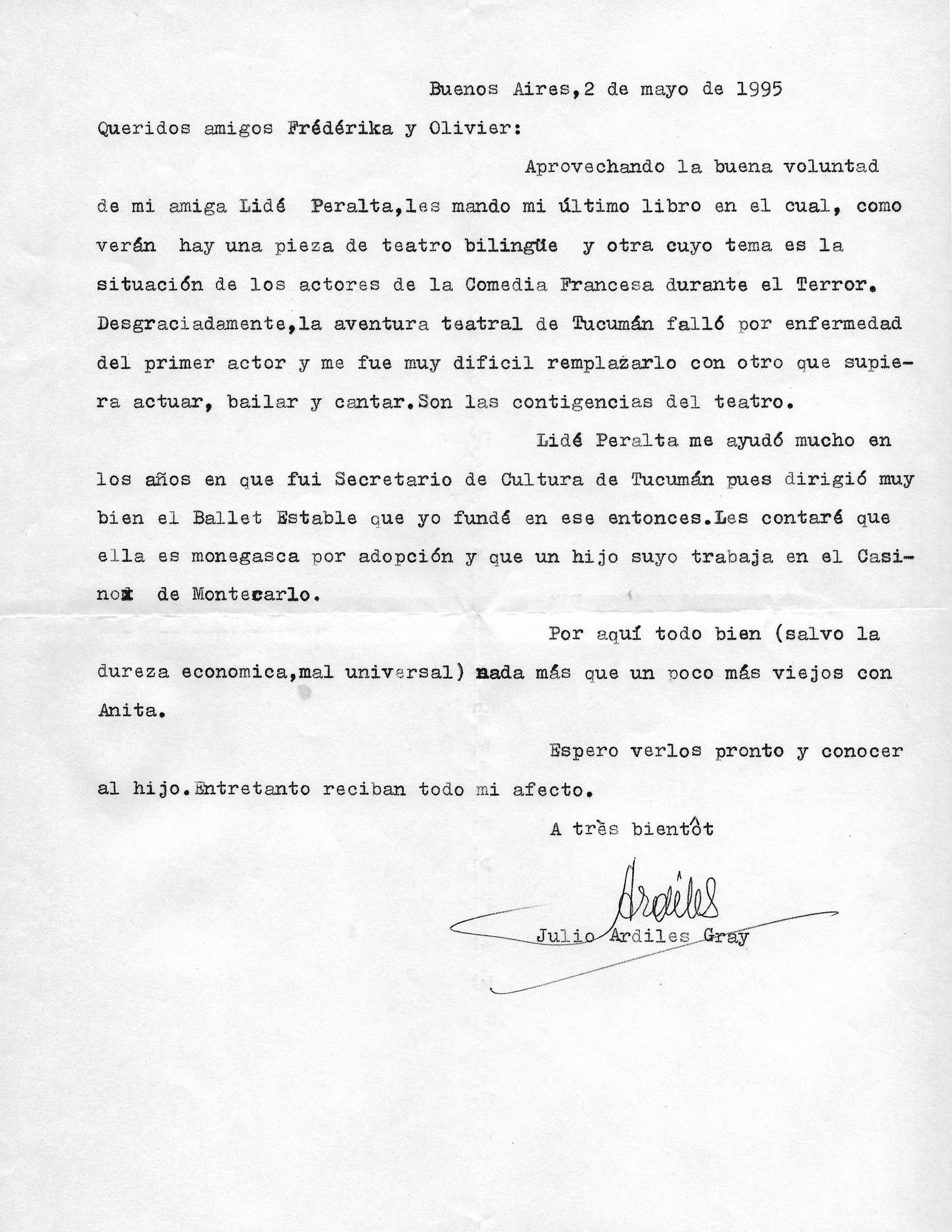

Olivier Fabre y Julio Ardiles Gray se escribían periódicamente: uno en París; el otro, en Argentina. En estas misivas, la cotidianidad se combina con referencias al trabajo, la política, la salud, los viajes… Están tipiadas, con correcciones y tachaduras a mano, producto –como aclaró el periodista– de que su máquina “todavía no ha aprendido a escribir bien, ni en español ni en francés”.