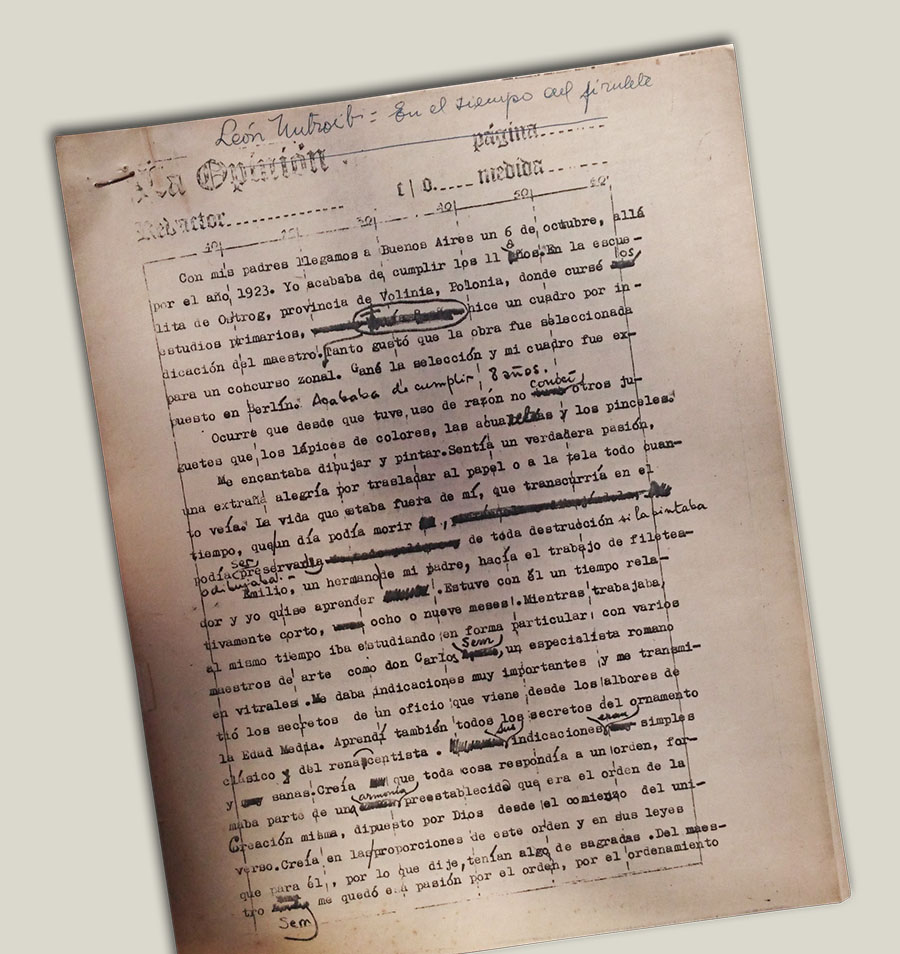

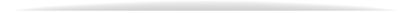

León Untroib

León Untroib, que nació en Polonia alrededor de 1911, es quizás uno de los pocos grandes maestros de la filetería que todavía trabajan. Inmigrante junto al padre y a un tío, a los 15 años fue reconocido como experto en uno de los gigantescos talleres de carrocería de Buenos Aires. El arte al que se había entregado exigía paciencia e imaginación y para cultivarlo era preciso afrontar algunos ritos de aprendizaje.

Ocurre que, desde que tuve uso de razón, no conocí otros juguetes que los lápices de colores, las acuarelas y los pinceles. Ya en la Argentina, yo tendría 13 o 14 años cuando un día, un pintor −que luego fue fileteador− me dijo:

─ Mira, ¿por qué no vamos a un lugar donde podamos hacer un trabajo junto con otros?

Él hacía algo de filetes. Se llamaba o se le conocía por “Joaquín”, aunque nadie podía saber su apellido.

Y fuimos a un taller en la Avenida San Martín, que en aquel momento era el Camino Real. Cruzando lo que hoy es la Avenida General Paz, ya comenzaba un campo con hornos de ladrillos. Y el tránsito circulaba dificultosamente por una arteria llena de pozos y de barro.

Llegamos al lugar donde teníamos que hacer ese trabajo. Eran dos jardineras de panaderos a las que había que pintar.

El dueño me miró y me dijo:

─ Bueno. A ver, ¿qué es lo que sabés hacer?

Para peor, el que antes había hecho ese tipo de trabajo era un tal Cecilio Pascarella, uno de los grandes fileteadores de Buenos Aires y para mí un maestro por la elegancia de sus líneas (trabajaba en un taller de Palermo, en Las Heras y Salguero), por la pureza en los trazos de las letras.

Verdaderamente era un compromiso: ¡Iniciarme en un trabajo “completo” donde antes había estado el maestro Pascarella! Saqué fuerzas de flaqueza, me tragué el miedo y comencé a marcar. El dueño dijo:

─ Está bien. Seguí adelante que va bien.

Y así fue cómo, en el día, hicimos las dos jardineras de panaderos, más una chata, de esas de cuatro ruedas. El dueño quedó conforme.

Don Marcos, un amigo de mi padre, que era pintor −daba los “fondos”−, y que trabajaba en una de las casas de carrocería más grandes del país que se llamaba La Marina (quedaba en Francisco Acuña de Figueroa, entre Corrientes y Sarmiento, frente a la que en aquel entonces era la fundición La Unión y luego el Mercado de Flores) me llevó con él. En ese entonces, La Marina trabajaba muchísimo y allí se hacía el trabajo por secciones. Faltaba un artesano que hiciera filetes, líneas solamente, chanfles, etc. Había un letrista, un tal Liparelli y un decorador llamado Puggiatti. El decorador se dedicaba, sobre todo, a hacer atributos y marcas, tipo medallón. Era un miniaturista excepcional. El hombre había llegado a hacer hasta trabajos de gran calidad como la decoración de una iglesia de Rosario.

El letrista, por problemas de salud, no pudo seguir trabajando. Entonces, el dueño de la casa, don Luis Marazzi, me dijo:

─Mirá, Felipe, podés ocupar el lugar.

Estaba obligado a ser Felipe porque usaba pantalón corto. Si los clientes hubieran visto que un chico menor de edad hacía el trabajo de un hombre grande, es posible que no le hubieran encargado los trabajos. Por eso, me dijo de entrada nomás:

─ Vos te llamás Felipe.

─ ¿Y por qué “Felipe”?

─ Porque a Felipe le van a encargar los trabajos. Y vos los vas a hacer.

Por esa razón, cuando llegaba un cliente yo me retiraba.

Y tuve que hacer letras. El otro, pobre, no venía más. Estaba enfermo. Al poco tiempo el decorador Puggiatti tampoco pudo venir. Decía que no veía bien y terminó renunciando.

El patrón me dijo:

─ Tenés que hacer decoraciones.

─ ¡Pero, señor…!

─ Nada. Tenés que hacerlas…

El primer camión que hice, llevaba en cada panel un ramo de rosas. Me esmeré tanto que las flores parecían brotar del panel.

Antes de que llegara el cliente a recibir el trabajo, don Luis, el patrón, roció los paneles con perfume de rosas. Cuando llegó el hombre, le dijo:

─ ¡Mirá qué flores!

El hombre olfateaba y fruncía el entrecejo. Finalmente terminó por decir:

─ No. No es posible.

Y acercó la nariz al panel para oler. Don Luis, que le tenía mucha confianza, le dio un golpecito en la cabeza y el cliente se embadurnó la punta de la nariz con pintura rosa.

─ ¿Y qué le parece? ¿Está bien? ─le dijo.

─ ¿Quién las hizo?

─ Felipe. Es este ─remató el patrón sonriendo y mostrándome a mí.

El cliente no quería creer. Era el dueño de una famosa tropa de camiones, la “Santa María”. Eso ocurrió entre los años 1925 y 1926. Yo ya había cumplido los 15 años. Aún caminaban esos camiones grandes, marca Bussi, con tracción a cadena, y su carrocería era cuadrada, como las de las chatas. La cabina tenía que ser decorada con algo de refinamiento y buen gusto; también se la hacía cuadrada.

Marazzi tenía un espíritu progresista. Quería innovar, cambiar las cosas. Recuerdo lo que pasó con unos camiones de don Carlos Badano. A mi patrón se le ocurrió que el frente de la cabina tenía que ser curvo, o mejor dicho bombé. Había que girar la chapa un medio punto para que la línea fuera más agradable.

Cuando el trabajo estuvo terminado, vino don Carlos Badano. De inmediato, le dijo:

─ ¡Esto hay que cambiarlo! Redondo queda horrible… ¡Sáquelo!

A Marazzi le costó bastante trabajo convencerlo para que aceptara su innovación de la cabina con el frente curvo. Hoy es común y se basa en los principios de la aerodinámica, pero en ese entonces parecía una locura.

En esa época se fileteaban las pianolas y los organitos que iban por las calles sobre un carrito tirado por un caballo. Siempre trabajaba un grupo de dos o tres lisiados. A veces, uno solo era el lisiado; y los otros dos, no. El lisiado manejaba la pianola o el organito y los otros pasaban la gorra o el sombrero pidiendo una “cooperación”.

A mí no me tocó filetear ningún organito o pianola. Eso se hacía en las casas de venta de instrumentos musicales.

En esa época, el criollo, el hombre de los arrabales, tenía una forma de hablar muy peculiar, casi de costado. Era de muy pocas palabras. Por lo general era gente muy buena y muy admiradora del arte. No entendían mayormente, pero daban a entender lo que pedían con sus movimientos de manos, muchas veces más expresivos que sus palabras.

─ Vos sabés, pibe ─me decían─ Quiero una cosa especial… Vos lo pintás de “argentino” y después hacé lo que te parezca.

“Argentino” significaba que el fondo tenía que ser blanco con los montantes pintados de celeste. El adorno quedaba por mi cuenta. Le gustaba el “escenario”, que era un cortinado en el primer panel con sus iniciales enlazadas en el medio. El primer panel del costado del carro, del camión o de la chata, es el que está después del pescante o de la cabina y era el destinado al monograma del dueño del vehículo. Claro que los que venían a encargar un trabajo siempre pedían que fuera mejor que otros que habían visto. Decían:

― No te preocupes, pibe, que aquí hay para la copa, pero tiene que salir redondo.

Los lecheros casi siempre pedían una vaquita pero con innovaciones. Por eso nos esmerábamos y no descansábamos buscando motivos nuevos para adornar los temas clásicos. Los paneles de lecheros eran los más lindos para trabajar por su dimensión: cuarenta centímetros por un metro y tanto. Se lo dividía en tres sectores iguales, equilibrados de modo que el centro y los tres costados formaran un conjunto. El centro se adornaba con el elemento más importante y los dos costados con motivos ornamentales de acompañamiento. Los elementos eran casi siempre las manos entrelazadas del escudo argentino, símbolo de la unión, o dos banderitas argentinas (los elementos patrióticos eran infaltables pues no había carro que no los llevara). Los italianos pedían que les hiciera la bandera argentina y la bandera italiana. Y los carritos de los verduleros, si no tenían un piróscafo, un barco, o un bastimento, es decir un transatlántico, no era un carrito de verdulero…

Los verduleros italianos venían y me decían:

─Facheme un bastimente.

Yo siempre pienso en esos verduleros italianos que soñaban con los barcos. Pienso que dibujándolos en sus carritos de mano recordaban a los seres queridos que habían quedado en Calabria, en Sicilia, en la Lombardía: era una especie de acicate para redoblar los esfuerzos, trabajar duro, juntar el dinero para el pasaje y así poder reunirse con ellos. Para otros, pienso, era el deseo de volver a la patria, la nostalgia. En el carrito de mano estaba depositada toda la esperanza del inmigrante de volver a su tierra o de volver a reunirse con la familia. A veces pasaban años hasta que todos se reunían. Cuando llegaban, me los traían para que los conociera.

─ Este es Giacomo, o Francesco ─me decían─. Mañana o pasado cuando yo ya esté viejo o esté arruinado y no sirva más, él se hará cargo del carro.

Y lo decían con orgullo.

Aún conservo la amistad con algunos nietos de aquellos clientes. Y todavía admiran el arte del fileteado. No todos, porque los logotipos publicitarios requieren otras técnicas más rápidas, más simples y por lo tanto más económicas. Nuestro arte se va perdiendo muy despacio. Solamente los “gastronómicos” del mercado de abasto lo conservan. “Gastronómicos” se les llama a los vehículos que transportan alimentos: frutas, verduras, carne. Es casi una tradición entre los dueños.

Una vez estaba yo en una fábrica de la calle Cangallo [1] y Acuña de Figueroa ─que estaba cerca de la anterior y de la que ya hablé─, cuando llegó un italiano. El dueño me llamó y me dijo:

─ Este italiano quiere algo en el primer panel del carro. Decile que no.

Mi patrón ya había tratado el monto y al cliente, a último momento, se le había antojado algo que aumentaba el precio. Además, mi patrón no entendía lo que quería el carrero italiano. Me aproximé al hombre y le dije:

─ ¿Qué quiere usted?

─ Io quero que facheme a Francisco Moreno con la catarra en la mano.

Lo que el hombre quería era que le pintara un Juan Moreira con la guitarra en la mano. A duras penas pude entenderlo. Cuando se lo traduje, el italiano, que había estado discutiendo en cocoliche con mi patrón saltó de alegría y me abrazó:

─ ¡Ecco… ecco… con la catarra en la mano!

El dueño me dijo:

─ ¿Y cuánto va a salir eso?

─Y… unos quince pesos ─le contesté yo.

En aquel entonces quince pesos era plata.

─ Decile que no se puede. Que no sabés hacerlo. Ya está fijado el precio.

Para conformarlo al hombre le hice otra cosita más simple y se fue muy contento.

En aquellos años de la gran inmigración, la gente se entendía como podía. A veces, ni los hijos de los calabreses o sicilianos, ya criollos, podían entender a los paisanos de sus padres. Y si eso pasaba entre inmigrantes de un mismo origen, imagínese lo que ocurriría con inmigrantes de países diferentes y de lenguas totalmente distintas. Yo he visto conversar con muecas, gestos y ademanes a un griego y a un rumano que se entendía lo más bien. Era triste y gracioso al mismo tiempo. En una fábrica de la calle Córdoba, el dueño, que era rumano, y el verdulero, lógicamente italiano, hablaban cada uno en su idioma. Cuando se fue el italiano, le pregunté al dueño cómo se habían entendido, porque cerraron trato sobre los trabajos perfectamente.

─Es muy sencillo ─me dijo─, el hombre quería que le arreglara la rueda del carro.

También estaba el italianito que ya se había acriollado bastante, y que hasta imitaba a los compadritos en sus giros y forma de decir. Pero había otros que casi no hablaban.

El arte del fileteado se inició en la Argentina a fines del siglo pasado. Lo trajeron los italianos del sur de la península. El padre de don Miguel Venturo, que era un hombre de gran conocimiento, que tenía escuela (incluso ayudó a un maestro Italiano a decorar una iglesia en Banfield) llegó a la Argentina. Había sido marino muchos años y, cuando decidió retirarse, eligió el Río de la Plata para vivir y pasar sus últimos años. Como tenía habilidad para el diseño y el dibujo, empezó a filetear carros y chatas. Yo tuve oportunidad de ver las libretitas donde hacía sus apuntes, donde asentaba de memoria sus dibujos. Eran espléndidos.

En la familia Venturo había muchos que se dedicaron a la artesanía del fileteado, como sus primos de apellido Losanto.

Además de los Venturo, estaba el padre de los Brunetti, dos hermanos que aún viven y siguen trabajando. Junto con el gran letrista Cecilio Pascarella hicieron obras memorables. El padre de los Brunetti trabajaba en una fábrica de carrocerías en Palermo. Hasta ese entonces, los paneles se habían pintado en colores lisos, pero un día tuvieron que rellenar un chanfle, un corte de la madera, y lo hicieron con color. El dueño del taller, cuando vio eso, los retó. Pero al dueño del vehículo le gustó la innovación pidió que todos los paneles fueran pintados de la misma manera. Luego, el letrista fileteó ese chanfle. Y allí nació el arte del fileteado porteño. Según lo que me contaron, eso ocurrió alrededor de 1892 o 1893. Antes, es cierto, ya se hacían algunas rayitas porque había algunos españoles que adornaban sus carritos con pequeños firuletes. Es decir que nuestra artesanía tiene su origen italiano y también español,

Después, comenzó la competencia entre los maestros fileteadores; competencia alentada por los clientes y por los mismos fabricantes, a tal punto que todos los años se realizaba en Palermo una exposición y un concurso con buenos premios.

A estos concursos creo que los organizaba la Municipalidad, porque uno de los animadores era el doctor Etchepareborda. Estos concursos se siguieron haciendo hasta muy entrada la década del 30.

En la década del 20 y en la del 30, las dos casas que rivalizaban con el trabajo de fileteado eran: “La Marina” y “La Milanesa”. Yo trabajé también en esta última. Recuerdo que allí tuve que hacer un panel con la figura del viejito Spadaro que era una figura típica de la isla de Capri. Y en otro panel tuve que pintar La Gruta Azul.

A esa edad, antes de cumplir 20 años, ya era decorador, letrista y al mismo tiempo estudiaba. Porque yo siempre he estudiado desde el momento que comencé a trabajar con mi tío, cuando recién vine, en el taller de la calle Córdoba, cuyos dueños eran de apellido Diana. Allí conocí a un señor Elarason, que me dijo:

─ Mirá, pibe. Si vos vas a seguir en esto, dedicate al estudio. Yo te voy a dar la dirección de un maestro y creo que llegarás lejos en este oficio.

Y me mandó a verlo al maestro Ercilio Domínguez, que vivía en Urquiza. Era un excelente pintor y con él estuve bastante tiempo. Con él hice mucho dibujo y pintura. Después estudié dibujo publicitario moderno. Ya estaba casado y había nacido mi primer hijo. Mi señora, con el chiquito, me iban a buscar a la academia donde yo estudiaba de noche. Corría el año 1932, una época en que había muy poco trabajo. Dos años antes, me había invitado a un baile en un club de Villa Crespo y allí conocí a una jovencita que estaba de visita en Buenos Aires, en casa de unas tías, porque era de Carlos Casares. Se llamaba Emilia Broitman. Noviamos dos años y nos casamos. Yo había cumplido los veintiún años.

Dos años después nació nuestro primer hijo, Julio Mario. Más tarde vino la nena y le pusimos Liliana.

Ahora Julio Mario es ingeniero y Liliana está por recibirse de arquitecta. Ambos están casados. Mi hijo mayor me ha dado dos nietos varones.

Cuando nos casamos, la vida era dura. En la época del 30 comenzó a escasear el trabajo. Apenas si podíamos reunir lo necesario para subsistir. Si llegábamos a los 100 pesos mensuales nos dábamos por muy satisfechos. Al casarnos, el abuelo nos había regalado 100 pesos. Como las cosas comenzaron a andar mal; poco a poco nos fuimos gastando el regalo de bodas.

Finalmente, nos quedaban 20 centavos. Yo le dije a mi mujer:

─ ¿Y qué hacemos ahora?

Nos miramos y decidimos ir al cine. En esa época un cine barato costaba 10 centavos. Con 20 centavos no podíamos comprar nada. Y nos quedamos en el cine hasta que terminó la última sección de la noche. Cuando volvimos, nos tomamos unos mates con galletas y nos fuimos a dormir.

Después de haber trabajado en “La Marina” y en “La Milanesa”, entre otros talleres más pequeños, entré en otros talleres más pequeños. Por esa época había fábrica de carros muy importantes. Uno de ellos era La Eslava, que estaba en la calle Juan Bautista Alberdi, cerca de San Pedrito y La Castellana, en calle Independencia, que era muy conocida por la calidad de los trabajos que realizaba. Allí trabajaba Federico González, muy buen artesano dentro del oficio. Después entré a trabajar en la casa Aire, cuyos dueños eran vascos: quedaba en la calle Juan Bautista Alberdi y Riglos. En ese taller comencé a firmar más trabajos. En ese entonces, el único que firmaba era Cecilio Pascarella, pero solo firmaba con su nombre: “Cecilio”. Don José Aire me dijo:

─¿Por qué no pone su nombre? Firme “León”.

─ No. ¿Cómo me voy a comparar con el maestro Pascarella? ─le contesté.

─ No. No. Hágalo. Usted ya es un maestro.

Don José ya quería que los trabajos y, en especial las letras, fueran realizados dentro de los cánones del futurismo, un estilo que estaba de moda por esos años. Yo trataba de satisfacerlo, me daba bastante trabajo pero lo lograba. Y a raíz de ello es que el patrón me obligó a firmar.

Comencé a poner “León” al pie de los trabajos. Luego le agregué mi apellido.

A fines de la década del 30, las cosas se compusieron. Comenzó a llegar mucho trabajo. Le hablé a mi padre que era del oficio: pintaba y hacía filetes. Le pedí que dejara de pintar y que viniera a ayudarme con los filetes porque yo tenía que hacer letras, decoraciones y solo no podía. Y mi padre vino a trabajar conmigo.

Un corredor que traía hierros, un tal señor Verozzi (era una especie de enlace con la gente de los diferentes talleres) me puso en contacto con Miguelito, con don Paco Aguado, un maestro miniaturista de gran calidad, de una vida muy bohemia; y con muchos otros. Porque yo siempre quise conocer a la gente, unirla, mientras que los dueños de los talleres trataban de dividirnos, de crear entre nosotros cierta rivalidad, posiblemente para estimular nuestro trabajo, para acicatearnos o tal vez para que no hiciéramos un frente común.

Cuando llegué a Buenos Aires ya las chatas, los carros y los camiones, además de las iniciales del dueño que iban en el panel central, exhibían leyendas; había de todo tipo: festivas, agresivas y hasta chocantes y de mal gusto, pero todas muy ingeniosas.

Recuerdo que una vez, tuve que pintar en un carro de lechero la siguiente leyenda: “El que se quema con leche, cuando ve la vaca llora”. Otra que me llamó la atención: “Desde el lunes al domingo, una mina y un buen pingo”. O “Miralo de arriba abajo, lo gané con mi trabajo” que es quizá el más clásico. También: “El que envidia me tiene, los cuernos le vienen”.

Posiblemente, el truco era la principal fuente de inspiración de las leyendas que en realidad eran variantes de los versitos para cantar (flor): “A la rosa de mis sueños llevo un gajo de mi flor”. Casi todas las leyendas con algún toque romántico llevaban el nombre de una mujer. Casi todos los dueños de los vehículos me decían:

─ Ponele “Rosita”, “Elvira”, o “Mercedes”.

Cuando los automóviles comenzaron a aumentar su velocidad aparecieron leyendas como esta: “De los apurados como vos está lleno el cementerio”. Un camionero me hizo que le pintara en la trompa de su vehículo: “Entrá que me porto bien”. Cuando estuvo terminado me dijo:

─ Ahora adentro de la cabina escribí: “Entraste, te jorobaste”.

Pero lo que más me hizo reír fue la leyenda del primer acoplado de un camión gigantesco que tuve que decorar. El dueño me pidió que le dibujara en la parte de atrás, con muchas florituras y muchos adornos: “Aquí termina el camión”.

Yo asistí al nacimiento de los colectivos en Buenos Aires. En aquel entonces –estoy hablando de 1935, más o menos− se hacían muchos trabajos de recorte de color y de filete en los colectivos, porque no había buenos chapistas. Casi siempre, en las esquinas del bombé quedaban algunos “bollos” que había que disimular con firuletes porque no se podían rellenar ni con masilla. Era un barullo continuo. Se hacían cosas tremendas. Hasta que después, con el tiempo, se fueron perfeccionando las líneas pero quedó la costumbre de decorar los colectivos con ornamentos. En el interior también llevaban decoraciones, en especial alrededor del espejo grande. Pero más tarde todas estas ornamentaciones fueron eliminadas porque, según decían, quien manejaba se distraía. En verdad que tanto adorno era demasiado y algunos colectivos parecían camiones de circo.

Hoy la ornamentación es más retaceada: una que otra banderita, filetes muy sobrios separando los colores y algo de adorno en los itinerarios. En el interior –la época es así…−, todo es fórmica.

[1] Hoy Presidente Teniente General Juan Domingo Perón