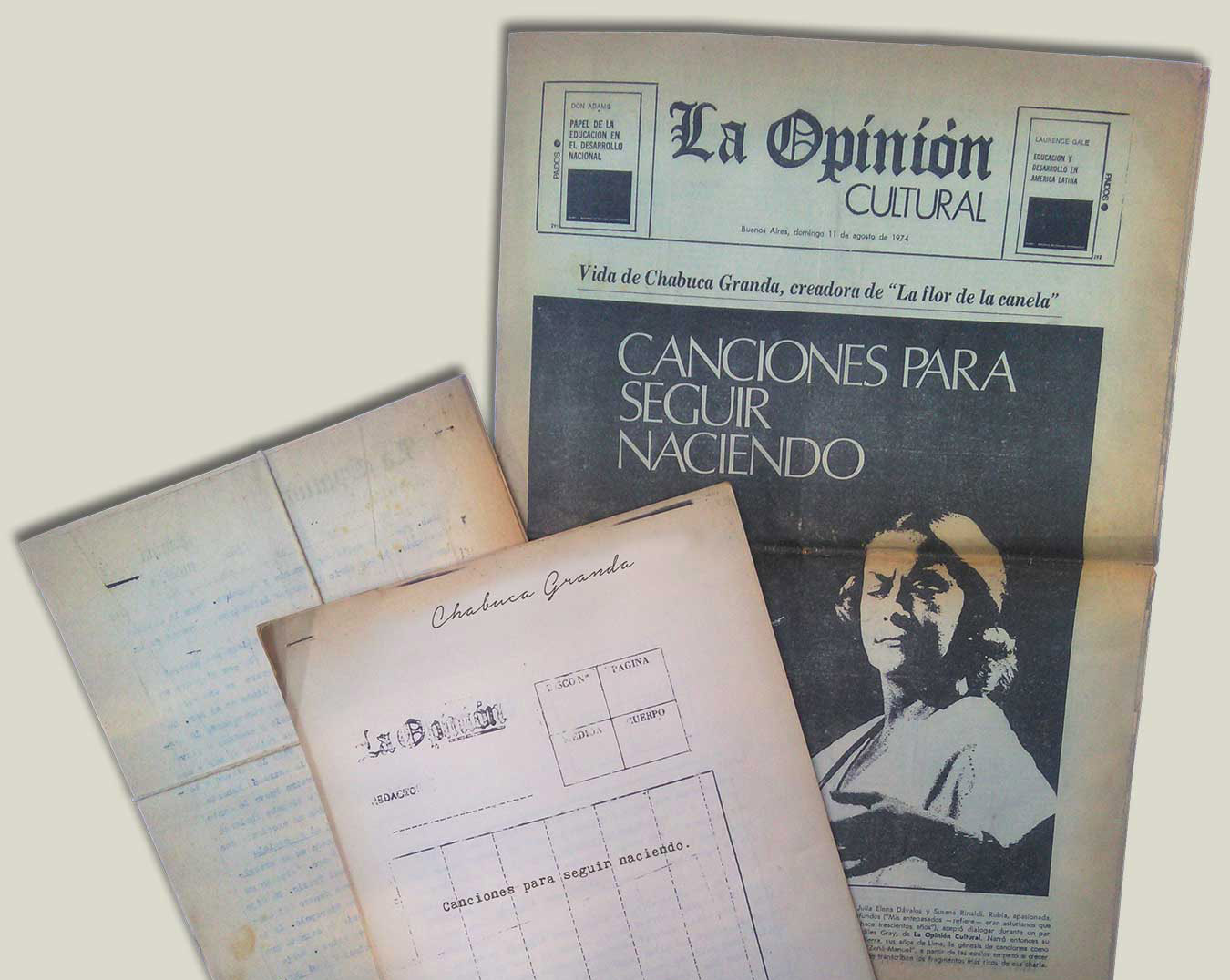

Chabuca Granda

Mi hermano mayor murió siendo niño y está enterrado allí, a 4.800 metros, cerca de “la casita del ingeniero de minas”. Cuando yo nací se incendió la casita, justo en pleno parto. Y uno de los señores mineros, de los obreros mineros, atravesó la madera, me salvó y me llevó a su casa.

Viví en esa región hasta los 3 años. Mis padres siempre tuvieron el temor de que me muriera como mi hermano mayor, a quien se le habían enfermado los riñoncitos, posiblemente del frío.

En el lugar no había sino una “cocha”, que es una laguna. Y a tanta altura no crecía nada: son punas bravas. Quizás por eso mis paisanos son los seres más aguerridos del Perú (los jóvenes entran en una mina, bajan muchos metros, suben de nuevo y se juegan un partido de fútbol). A esa región del Perú no la avasalló nadie, ni el Inca.

A mí me abrigaban como a todas las niñitas de las sierras. Yo vestía las polleritas serranas. Me abrigaban sabiendo que los niñitos de las sierras podían enfermarse. Y como tengo los ojos claros me ponían unos vidrios muy oscuros para que me defendiera del reflejo de la nieve.

Jugaba con unos patos o con ranitas, con las mismas cositas con que juegan los niños de las sierras. Mis amas me hablaban en quechua. Desgraciadamente, mis amas en Lima me hicieron olvidar el quechua, y lo deploro porque es un bellísimo idioma, en el que se ha escrito una hermosa poesía que nunca podré leer exactamente.

Mis padres, que se quisieron toda su vida y que además eran de una gran inteligencia y de un gran respeto, siempre esperaron que sus hijos, después de la educación, muy sólida, supiéramos qué teníamos que hacer. En esa época sucedió una cosa extrañísima: no se usaba nacer en la sierra. Entonces me bautizaron en Lima para que yo pudiera ocultar el lugar de mi nacimiento. Con los años, mis paisanos se alegraron infinitamente cuando les dije que no les había agradecido lo suficiente por haber nacido en ese lugar, que me dio otra dimensión del país. Y con los muchos años, también recibí agradada a una cantidad de paisanos míos que vinieron a Lima para sorprenderse porque yo decía dónde había nacido.

Cuando ya tenía 3 años y podía viajar, bajaron desde las punas hasta Lima, siempre con el temor del frío. Ellos eran muy jóvenes y podrían haberse quedado en esa mina –que, por otra parte, pertenecía a una compañía peruana─. Mi padre era un hombre cabal, cuando había algún pleito, los litigantes nunca iban a los tribunales del Cuzco, sino que a punta de petardos venían por los cerros y llegaban donde su amigo. Y él les decía: “Yo no soy un juez, solo puedo dar mi opinión”. Pero como era un hombre recto, ambos bandos atendían lo que mi padre decía, lo que a él le parecía justo. Mientras estuvo allá no necesitaron treinta años de pleitos ante un tribunal para perder un juicio, sino que veían las razones de un amigo.

Bajamos a Lima. Vivimos un tiempo en la calle de Aldabas, cerca de San Francisco, en la parte vieja de la ciudad. El clima no me sentó bien. Ya nació otro hermanito. La casa era con balaustres torneados, los balcones pequeños. Digamos que su construcción era del año 1918. No era muy vieja, y mi padre la tomó en alquiler.

En esa casa vi a mi Ángel de la Guarda. Recuerdo que no me quería dormir y había visitas. Una prima algo mayor que yo me dijo: “Mira cómo se va tu Ángel de la Guarda porque no quieres dormir”. Y al dar yo vuelta la cabeza por el dintel de la puerta de mi dormitorio, y entre la luz de la lámpara del otro cuarto, vi los piececitos de mi ángel que huía. Desde entonces nunca dejé de pensar antes de dormir: “Ángel de la guarda / dulce compañía, / no me dejes sola / ni de noche ni de día”. Me asombré tanto, me encantó tanto haber visto a mi custodio, que me dormí.

No sé si mi angelito ha crecido conmigo, pero sigo viendo la imagen de sus piececitos y de sus alas que batían como un borbollón de palomas. Fue una lástima que nunca viera su carita.

Lima es muy húmeda. Me sentó mal el clima, y entonces mis padres alquilaron una casa para tomar lo que antes se llamaban “temperamento” en el verano. Quedaba en la Quebrada de la Bajada de los Baños del Barranco, a una distancia de 8 o 9 kilómetros de Lima, en el mar. Clima muy seco, muy rico. La Quebrada tiene una serie de casitas pintorescas donde transcurrió la niñez más hermosa que puede tener una niña. Viví libremente entre los cerros, con mis amigos y amigas de la Quebrada. Todos esos años, que fueron desde los 4 hasta los 11, nosotros éramos los niños de la Quebrada de la Bajada de los Baños del Barranco.

A los 11, cuando nos fuimos a Lima, supe que los niños podían ser de diferentes colores. Pero nadie ya me pudo deformar: porque yo hasta ese momento no me había dado cuenta de que podía haber caras y pieles diferentes, éramos todos amigos. Tan era así, que cuando había en la municipalidad los “aguinaldos” por Navidad o por fiestas patrias, mi madre nos tomaba de la mano, junto a todas las madres de los niños de la Quebrada del Barranco, y nos llevaba para que recibiéramos los regalos, y eso me hacía tan feliz.

Hay un puentecito donde hasta ahora voy y desde donde miro la vida hacia adelante. No me pongo a recordar. Como a ese puentecito yo lo atravesaba para ir al colegio, siempre veía por los balaustres. Pero cada año veía un poco más. Es que iba creciendo y tenía la impresión de que la vida siempre estaba adelante. Eso me pasa ahora: voy no para recordar sino para ver el futuro. No me ha llegado la edad del recuerdo aún. ¡Qué curioso!

Mi educación fue muy especial. Por ejemplo, mi amiga Socorro: su padre era conductor de un tranvía. Mi amiga Zoila: su madre lavaba ropa. Era mi más íntima amiga. Después recuerdo a otros niños, más ricos, que vivían un poquito más arriba. Eran los Belegán. Ahora uno de ellos es embajador.

A las 6 de la tarde iba a rezar el rosario donde la familia Bahamonde, porque después me convidaban con un caldito. Mi mamá me decía:

―Pero, hija, ¿por qué te demoras tanto?

En las casas se rezaba el rosario. La casa de la señorita Bahamonde estaba en los cerros. Allí, durante el rezo del rosario, yo cantaba la Salve (porque yo canté desde muy niñita). Después del rosario cantaba: “Salve, salve, cantaba María…”. Nos sentábamos en unas bancas, a la mesa, y yo me tomaba un caldito muy clarito, con cabellitos de ángel, y después me iba a mi casa a comer.

Recuerdo los sábados, cuando bajaba hasta los Baños del Barranco a escuchar a Carlos Sacco cómo tocaba el piano. Me paraba junto al instrumento. Mi ama, que se llamaba María Cuadros, se quedaba quietecita hasta que le parecía hora de subir a mi casa. Entonces me agarraba de los pelos y me llevaba a la casa “porque hay que ir a la casa ya”. Y Carlos Sacco tocaba los valses viejos en su piano y era un señor tan gordo que solamente tocaba las teclas negras, porque los dedos no le entraban en las teclas bancas. Y una vez, recuerdo, en la noche que no era hora de que Carlos Sacco bajara por la Quebrada hasta los Baños –porque cuando él bajaba yo le oía los pasos─ y yo escuché su caminar. A los días supe que se había muerto; así supe que se había despedido de mí.

Carlos Sacco tocaba en los establecimientos de Baños que, desgraciadamente, ya no existen.

Con mi hermano Eduardo, a quien le llevo tres años, bailábamos el charleston muy bien. Lo que sí teníamos muy prohibido era tomar las “raspadillas”, una raspadura de hielo con unos jarabes de colores. Mis padres decían que las raspadillas daban la tifoidea. Y a nosotros nos encantaban. Los “raspadilleros” tenían rondines y tocaban: “Sí, sí, esa es mi nena…“, y nosotros con mi hermano bailábamos el charleston y ellos nos daban un vaso de raspadilla llena de tifoidea. Y nos llegaron a deber 9 soles de raspadillas porque no podíamos tomar tantas. Les suplicábamos:

―¡Ya estamos cansados!

― ¡Sigan bailando! ―nos ordenaban.

Porque nosotros éramos el show de ellos: la gente se detenía, nos miraba bailar y compraba raspadilla.

Era lo único que teníamos prohibido. Por lo demás éramos unas cabras libres: corríamos por los cerros y estábamos frente al mar, con enormes horizontes por delante.

La gente era muy limpia y a nadie se le ocurría que una persona podía ser peligrosa. No había ni ladrones ni violadores. Claro que María Cuadros siempre estaba al pie de los cerros, vigilando, mirándonos, pero nosotros no nos dábamos cuenta y jugábamos a los “Ladrones y celadores”. Recuerdo que con los cordones eléctricos que tenía mi papá en la casa, por si acaso se necesitaban, yo amarraba a mis amigos, los amarraba a los postes y a los árboles, y después tenían que ir a arrancarlos de ahí porque no podía deshacer el nudo tan temible que había hecho.

Canté mi primera comunión a los seis años, un 11 de diciembre de 1926. Recuerdo también que canté en la Misa del Gallo.

Cuando veníamos a Lima había que atravesar los ríos. Una vez llovía copiosamente, como llueve en esos lugares, y los relámpagos chasqueaban sus culebras y retumbaban los truenos. Recuerdo los gritos de mi madre que decía:

― ¡Bracamonte! ¡Bracamonte!

Bracamonte era un señor indígena que me traía en sus hombros, como se lleva a los niños, a quipichu. Estábamos perdidos en medio de la lluvia. Cuando llegamos a Lima, a un hotel, y me cambiaron la ropa, se dieron cuenta de que Bracamonte me había pasado todos los piojos y no me habían hecho ningún daño. Tuvieron que bañarme y quitarme los piojitos.

He pasado todo lo que pasaban los niñitos de la sierra, todo lo que les pasa a los niñitos de la costa cuando viven juntos, cuando se crían juntos.

En Lima fui creciendo en la Plaza 2 de Mayo, que ahora está tan destruida. Fue el lugar de los últimos años de mi niñez y los primeros de la adolescencia. En mi dormitorio (mi pieza era la última de la casa), había una ventana que daba a un solar. A los solares luego se los llamó despectivamente “callejones”. Y en las noches siempre había una guitarreada, una serenata. Y yo iba al colegio con unas ojeras de estribo porque toda la noche me había quedado oyendo los aires de mi tierra, perfectamente cantados por señores a la antigua, por “cantores de pecho” (se los llamaba así porque tenían que gritar para tapar el ruido de su ambiente donde la gente bailaba, conversaba, los perros ladraban, los niños lloraban). Ellos cantaban “a pecho”, más fuerte que cualquier altoparlante. Las guitarras, bellísimas, rasgueaban los tonderos, las marineras y los valses criollos de entonces.

Así pasó mi adolescencia en un barrio muy lindo que se llamaba La Colmena: de la casa al colegio, del colegio a la casa, de la casa a alguna fiesta de alguna niña, o a una fiesta en mi casa. Pero ya no se me pudo deformar: para mí todos los niños eran iguales y los hombres todos iguales y las señoras todas señoras.

De allí tuvimos que mudarnos a la Plaza Bolognesi, unas cuadras más lejos. De la Plaza 2 de Mayo, al final de la Avenida Alfonso Ugarte, está la Plaza Bolognesi, donde vivimos hasta el terremoto del 40, que destruyó toda esa parte.

Mi adolescencia y mi juventud siempre fueron muy plácidas y siempre en mi pequeña sala. Cuando la casa se destruyó, pasamos a la casa donde vivimos hasta hoy. Y fuimos siempre tan felices como en todas las casas. Y mis hermanos fueron creciendo.

Me casé. Salí de esa casa admirable con una enorme ilusión. Me parecía que todos los matrimonios eran como el matrimonio de mis padres. Pero después comprendí que al casarse, las gentes deben casarse solamente entre los de la misma educación: ni menor ni mayor, la misma.

Viví diez años con la sonrisa ausente. Tuve tres hijos, gracias a Dios, y a los diez años de casada mi padre me divorció. Y volvimos los cuatro, mis tres hijos y yo, a la casa de mis padres. Por mi buena fortuna de siempre, mis hijos tuvieron varios padres, que fueron mis tres hermanos y mi padre. Y se criaron a la manera nuestra, con la misma sólida educación, según la cual no hay niños de colores, y un estudiante es una incógnita mientras que un obrero es un hombre logrado quizás desde los 12 años. Porque mi padre siempre me dijo que el obrero es aquella persona sobre cuyos hombros se construye un país. Lo consideraba una especie de demiurgo, como que es cierto. Y en mi casa siempre hubo ese enorme respeto por la gente de trabajo.

Cuando me divorcié necesité hacer algo. Y comencé a hacer pequeñas canciones que hasta hoy son muy pequeñas y con el tiempo supe que eran juglaría, únicamente. Dejé el amor para los poetas, porque ¡qué precioso es que las gentes quieran amar a la manera de los poetas! En cambio, es temible que quieran amar a la manera del letrista. Y yo soy letrista a pesar de que tengo algunas imágenes poéticas. Como, vivo y siento como un poeta, sé que soy uno de ellos. El poeta tiene la sorpresa del ingenio.

Y así, a los 40 años, canté por primera vez en público. Es decir, por dinero. Hasta entonces hacía mis canciones para poder cantarlas nomás, porque me horrorizaba que se cantara, por ejemplo: “Ven, que necesito verte… / ¡Ay!, desesperadamente”. A mí me daba vergüenza cantar semejantes extravagancias y por eso fabriqué para mí unas cancioncitas.

Para mí eso era lo importante: contar pequeñas cosas, hablar de grandes personas como doña Victoria Angulo, a quien le hice La flor de la canela (y vive aún), señora de raza negra, tan elegante que Lima tendría que alfombrarse para que ella la paseara de nuevo; muy pobre, pero de gran alcurnia. La flor de la canela la hice en el 50, pero comenzó a sonar ─porque era muy larga─ solo en el 54.

En 1956 me pidieron hacer un disco, y a mi padre se lo dije. Y mi papá me respondió.

― Hija, ¿y tu vocecita va a estar sonando por aquellas casas dudosas?

Yo no sabía que se tocaban discos en las casas dudosas, pero tampoco se lo pregunté y no hice el disco. Y años después, justamente a los 43, fui y le comuniqué a mi padre que tendría que hacer el disco de todas maneras. Pero desgraciadamente él no lo oyó: se me murió. Recuerdo que regresé un día de Londres, y ese día había entrado en una clínica. Él ya forma parte del coro enorme de amigos que me esperan y yo le tengo mucha curiosidad a ese paseo constante que ellos realizan por entre las galaxias, porque si no supiera que después hay una vida eterna no habría podido vivir ahora.

José Antonio de Lavalle vivía en el Barranco. Recibía los sábados. Yo iba a almorzar con él y su señora, Sara, que acaba de morir. Y cuando llegaban las otras señoras yo me iba porque entonces hablaban ellas, y yo quería escucharlo a él como lo hice muchos años.

En una de esas charlas, José Antonio me contó cómo había preservado de la extinción la raza de los caballos de paso. El caballo del conquistador, el berberisco, se criaba en Panamá y luego salía hacia todas las tierras blandas de América. El caballo árabe, lógicamente, lucha por sacar sus manos de la arena en su lugar de origen. Estos caballos que trajeron los conquistadores, en las tierras blandas de América adquirieron lo que se llama la ambladura, es decir que cambiaron la fuerza de las manos por el manoteo suave: ya no tenían que luchar con la arena. La ambladura consiste en que el caballo lleva al trotar, la pata y la mano de un mismo lado, a un mismo tiempo. Ello hace que el lomo no se mueva. Y así el jinete puede llevar un vaso colmado a 30 kilómetros por hora, sin derramar una gota.

Estos caballos eran utilizados por las señoras de Europa para viajar. Y este caballo casi había desaparecido en el Perú. En El Patallar, que era la hacienda de José Antonio de Lavalle, hacienda que más tarde se perdió, tenía un potro que se llamaba Pancho Fierro (cualquier visitante de Lima lo puede mirar, porque está esculpido en bronce). Pero José Antonio solo tenía ese potro altamente de escuela, por cierto, porque los caballos nacen con esas aptitudes pero necesitan una alta escuela para desarrollarlas: hay que frenarlos y enseñarles, como a los caballos de la Escuela Española de Viena, los “lipizanos”.

Un día que iba caminando José Antonio por la Plaza de Armas, en la esquina de la calle del Arzobispo sintió lo que se llama “el piso” de un animal de paso. Y sintió tan perfecto el sonido del “metal del piso” que pensó: si es yegua, la especie está salvada. Se acercó y era una yegua que venía de Moquengua, al sur del Perú, algo así como a 700 u 800 kilómetros. Quien montaba la yegua era un señor chino, vendedor de leche.

José Antonio le pidió comprarle su yegua y el chino le dijo que no, que se volvía con ella a Moquengua. José Antonio le dijo:

― ¡Qué lástima! La raza estaría salvada porque yo tengo un potro.

Por la tarde, el señor chino fue donde José Antonio y le regaló su yegua. Por eso los caballos de paso, todos los existentes, vienen de ese “hembride”. Los señores de Salta y Tucumán van muchísimo al Perú, todos los años, porque aquí también hay esa crianza extraordinaria del caballo de paso (que en la Argentina llaman de “sobrepaso”; en Chile, “pasuco”; y en Colombia, “castellano”). Ahora hasta de California van a comprarlos al Perú, pero se extrañan de que la segunda generación les salga defectuosa, cosa que no es cierto: lo que pasa es que el caballo, al ser de alta escuela y no tener su chalán (entrenador) , no aprende y entonces sale “hauchano”, es decir, sin el “metal del piso” necesario.

José Antonio me contó tanto de este caballo que le hice la canción, pero que no me la oyó. Por eso la letra tiene la fuga del final, que dice: “José Antonio, por qué me dejaste aquí”. Y cuando algunas señoras la cantan con cólera, yo digo: “No, si la canción es de amor. El señor se me murió. Era un señor muy viejo, muy amigo de mi padre y muy amigo mío”.

Zeñó Manué es otra canción. Se la hice a un periodista que siempre implora por la conservación de nuestra bellísima ciudad de Lima, destruida por algunos terremotos y por muchos alcaldes, que son más frecuentes que los terremotos. Escribí esta canción en una muy vieja casa, la de los Sánchez Concha, que por cierto ya no existe.

El dueño ausente está dedicada a una señora, cocinera en la casa de mi madre, Aurelia Canchari, cuyo esposo fue conscripto. Ella fue a Lima a buscarlo y como la ciudad es grande no lo pudo nunca encontrar. Se volvió a su tierra y él estaba allí.

Fina estampa está hecha a mi padre. El puente de los suspiros es mi puentecito, ese que yo cruzaba de niña en el Barranco de los Baños. Es el mismo puentecito de La flor de la canela. La gente supone que es el gran puente de piedra y no es cierto. Yo les permito que lo crean, pero doña Victoria Angulo utilizaba un puentecito de madera que se llamaba Puentecito de Palo, que era una pasarela del ferrocarril, ya destruida, por supuesto.

¡Hice tantas canciones! La vida es un sueño fue escrita para una obra de teatro mía, cuyo personaje es una mujer cordillerana que detesta la ignorancia de la ciudad. El bello durmiente fue escrita para mi país, generoso (“generoso Perú, bello durmiente…”). La hice hace muchos años, pero muchos años, cuando salió elegido un presidente que a mí no me gustaba. Me enfurecí, me fui a Europa y allí compuse la canción. Un amigo mío vio en el periódico que yo había compuesto El bello durmiente y dijo: “¿A quién habrá visto dormido esta Chabuca?”.

Esa canción no vale: el país está despierto… La hora oscura es una canción muy fuerte que me pidieron para una película norteamericana. Y yo compuse una canción alusiva a las guerrillas y, ¡pobres norteamericanos!, la pusieron en su película Arekepay. Está hecha de una frase muy linda que dijo una vez un cacique: “Si, quedaos” (arek kepay), a unos caminantes que pasaban por la ciudad de Arequipa. Pobre voz me la hice a mí, porque siempre pensé que yo no tengo ninguna voz para cantar y que mi atrevimiento es excesivo.

Puño de oro es una elegía a un boxeador peruano, negro, que se vuelve ciego; iba a pelear en el Madison Square Garden a pesar de saber que quedaría ciego. Las coplas a fray Martín están dedicadas a Martín de Porres, un santo negro que nació en Lima, y Las coplas a Pancho Graña, a un médico que poseyó el corazón de mi ciudad mientras vivió. Quizá un día sí, fue compuesta para la boda de mi hija y después fue integrada a otra obra de teatro que escribí.

Hice muchas canciones así, hasta que supe que había guerrillas en el Perú y que había muerto en ellas un poeta: Javier Heraud. Tenía 19 años y cayó por culpa de todos. Porque todos lo matamos y no solo la policía: el pueblo estaba borracho porque era domingo, el sistema le fue absorbiendo el alma y por eso se fue a morir donde antes quiso. En toda su obra, él predice su muerte entre pájaros y árboles. Absurdamente, está enterrado todavía allá donde murió, en las márgenes del río Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Desde ese momento no le he dejado de escribir. A pesar de que esté haciendo otras cosas, siempre me ha quedado aquello, que sería tan injusto callar. Y quién sabe, y la historia lo tendrá que demostrar porque, cuando los hombres de poder y de fuerza tuvieron que matar guerrilleros, se pusieron a estudiar en algo que se llama Centro de Altos Estudios Militares. Estudiaron Ciencias Políticas, Ciencias Económicas, Filosofía, Ciencias Sociales y qué sé yo cuánta cosa que no es militar para poner remedio, alguna vez, a aquello que comenzaba con una guerrilla.

El éxito me hizo adquirir una enorme humildad, y supe que cuando uno es popular no es importante. Esa es la ponderación a la que hay que llegar. El éxito me hizo ver otros sitios, otros ámbitos y conocí más a mi país. Me di cuenta de que yo había ascendido hasta el pueblo.