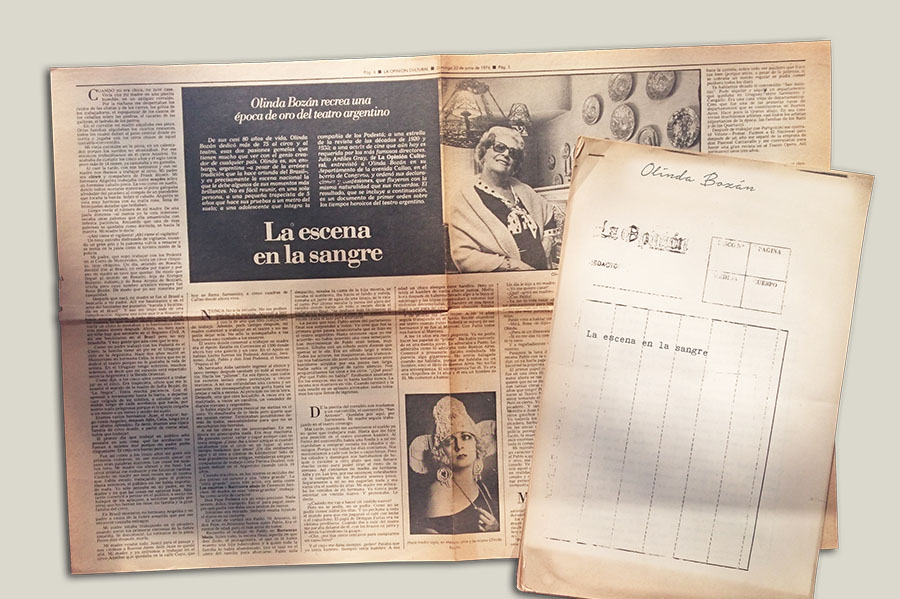

Olinda Bozán

En el corralón, mi madre alquilaba esa pieza. Otras familias alquilaban los cuartos restantes, todos los cuales daban al patio central, donde yo corría y jugaba con los otros chicos de aquel corralón-conventillo.

Mi vieja cocinaba en la pieza, en un calentador, porque los sueldos no alcanzaban. Por ese entonces trabajábamos en el Circo Anselmi. Yo acababa de cumplir los 5 años y el siglo tenía poco más de 14 meses, ya caminaba y no gateaba.

Al caer la tarde, con mis hermanos y con mi madre nos íbamos a trabajar al circo. Mi padre era clown y compañero de Frank Brown. Mi hermana Angelita era ecuyère sobre un hermoso caballo pinto. La veo como en sueño, dando saltos mortales mientras el pinto galopaba alrededor del picadero al compás de un pasodoble que tocaba la banda. Sobre el caballo, Angelita se veía muy hermosa con su malla rosa, llena de lentejuelas doradas que brillaban.

Luego venía el número de mi madre. De una jaula inmensa –al menos yo la veía inmensa− sacaba unas palomas que ella amaestraba con infinita paciencia. Recuerdo que una de esas palomas se quedaba como dormida, se hacía la muerta. Mi madre le decía:

─ ¡Ahí viene el vigilante! ¡Ahí viene el vigilante!

Un tony entraba disfrazado de vigilante, tocando un gran pito y la palomita volvía a renacer y se metía en la jaula como si tuviera miedo de la policía.

Mi padre, que supo trabajar con los Podestá en el Cerro de Montevideo, tenía un circo chiquito. Un día, estando en Rosario, decidió irse al Brasil; yo estaba por nacer y por eso mi madre se tuvo que quedar. De modo que llegué al mundo en Rosario, hija de Enrique Bozzani, italiano, y de Rosa Acosta de Bozzani, criolla pero cuyo nombre artístico siempre fue Rosa Bozán. De modo que yo soy rosarina por casualidad.

Después que nací, mi madre se fue al Brasil a buscarlo a mi padre. Allí me bautizaron y en el acta de bautismo me pusieron “nacida y bautizada en el Brasil”. Y eso me trajo más de una complicación. Alguna vez tuve que ir a Rosario y hacer averiguaciones. Y todo esto porque antes no ocurría lo que ocurre ahora. Antes, cuando nacía un chico lo anotaban y lo bautizaban dos o tres meses después. Ahora, no bien nace un niño hay que anotarlo en el Registro Civil. A mí me bautizaron en el Brasil pero no soy brasileña. Y hay gente que aún cree que lo soy.

Como mi padre trabajó en el Cerro con los Podestá, la familia tiene un pie en el Uruguay y otro en la Argentina. Hace dos años murió en Montevideo mi hermana Celia, la única que no se dedicó al teatro porque no le gustaba la vida de artista. En el Uruguay tengo sobrinos, muchos sobrinos, es decir que mi corazón está repartido entre la Argentina y la Banda Oriental.

Como dije, a los 5 años comencé a trabajar en el circo. Era trapecista, oficio que me lo enseñó el marido de la madre de Sofía Bozán, de “La Negra”. Tenía mucha paciencia. Con él aprendí a levantarme hasta la barra, a dejarme caer colgada de los tobillos, a saludar con un mohín luego de cada acrobacia que hacía, por suerte nada peligrosas porque el trapecio colgaba a un metro y medio del suelo.

Éramos varios hermanos: Juan, el mayor; luego venían Angelita, después Aída, Celia, luego yo y por último Alfredito. Es decir, éramos una típica familia de circo donde, a partir de cierta edad, había que trabajar.

El primer día que trabajé en público solo pensaba en una cosa: que las acrobacias no fueran a salirme mal porque mi padre podía disgustarse. El viejo era bueno pero severo.

Fue así como a los 5 años me gané mis primeros centavos; en ese entonces ganar un peso eran palabras mayores. Las cosas me salieron bien. Mi madre me abrazó y me besó. Los otros artistas me rodearon y me hicieron cariños. Cuando mi madre me besó recién me di cuenta de que había estado trabajando para el público. Hasta entonces el público no me había importado nada. Yo solo pensaba en mi padre, en mi madre y en que las cosas me salieran bien. Más tarde comencé a pensar en el público, a sentir los halagos de los aplausos, a sentirme querida por otros que no fueran los míos: mi familia y la gran familia del circo.

En Brasil murieron mi hermana Angelita y mi padre a causa de la fiebre amarilla, que por ese entonces causaba estragos.

Mi padre estaba trabajando en el picadero cuando sintió los primeros síntomas de la fiebre amarilla. Se desvaneció. Lo retiraron de la pista. Pocos días después moría.

Mi madre vendió todo. Juntó para el pasaje y nos vinimos a Buenos Aires. Solo Juan se quedó allá. Mi madre y yo entramos a trabajar en el Circo Anselmi, que quedaba en la calle Cuyo, que hoy se llama Sarmiento, a cinco cuadras de Callao, donde ahora vivo.

Nunca fui a la escuela. No me podían mandar a la escuela. Aprendí a leer y escribir con la ayuda de mi madre y con la de uno que otro compañero de trabajo. Además, poco tiempo después mi madre comenzó a trabajar en el teatro y no me podía dejar sola. No solo la acompañaba a las funciones sino también a los ensayos.

El teatro donde comenzó a trabajar mi madre era el Apolo. Estaba en Corrientes al 1300, donde ahora hay una galería y un cine. En el Apolo se habían hecho fuertes los Podestá: Antonio, Jerónimo, Juan, Pablo y José Podestá, el famoso “Pepino el 88”.

Mi hermana Aída también ingresó en el elenco y poco tiempo después también yo subí al escenario. Hacía los “pilletes”. En esa época casi todos los sainetes tenían como personajes a chicos traviesos. A mí me enfundaban en una camisa y un pantalón, me encasquetaban una gorra hasta las orejas y salía a escena. Al principio no tenía letra. Después, uno que otro bocadillo. A veces era un malcriado, a veces un canillita, un vendedor de diarios travieso y respondón.

Si había alguna pieza musical me metían en el coro. Yo desafinaba de lo lindo, pero quería que me oyeran cantar. Terminaban poniéndome detrás de todos, escondiéndome para que no se escucharan mis berridos.

A mí las obras no me preocupaban. En esa época no me preocupaba nada. Era muy machona. Me gustaba correr, saltar y jugar aunque casi no tenía amigas. ¡Cómo iba a tener amigas si cuando estábamos con el circo en un lugar, al poco tiempo teníamos que irnos! ¡Un día estábamos aquí y al otro, a cientos de kilómetros! Solo de más grandecita tuve amigas, verdadera amigas y compañeras de trabajo como Pierina Dealesi, con quien debuté en el Argentino cuando tenía 18 años.

Cuando era chica, en los teatros se estilaba dar dos piezas: un sainete y una “obra grande”. La “obra grande” tenía tres actos, era seria como Los muertos o Barranca abajo, de Florencio Sánchez. Mi madre trabajaba en esas “obras grandes” como actriz de carácter.

Don Pepe Podestá era un viejo precioso. Nada severo, dulce, tranquilo. Eso sí: para pagar, siempre que podía nos daba unos pesitos de menos.

Jerónimo era retraído. Siempre estaba leyendo el diario en su camarín.

El actor de verdad era Pablo. Ni Antonio, ni don Pepe, ni Jerónimo fueron como Pablo. Era el menor de edad, pero el más actor de todos.

Recuerdo el trabajo de Pablo en Barranca abajo. Sobre todo la escena final, aquella en que don Zoilo, el protagonista, al que se le había muerto una hija tuberculosa y a quien toda la familia había abandonado, tira el lazo en el alero del rancho para ahorcarse. Pablo salía despacito, miraba la cama de la hija muerta, se sacaba el sombrero, iba hacia el fondo y volvía, tomaba un jarro de agua de una tinaja, se le caía el jarro. Por último, miraba la punta del alero del rancho donde había un nido y recién decía el parlamento final: “ Se deshace más fácilmente el nido de un hombre que el nido de un pájaro!”. Y recién tiraba el lazo para ahorcarse.

La pausa que hizo Pablo antes del parlamento final nos sorprendió a todos. Yo creo que fue la primera gran pausa intencionada que se hizo en el teatro argentino. Hasta entonces –que yo me acuerde− no había ocurrido una cosa semejante. Los movimientos de Pablo eran lentos, muy lentos. Silbaba con un silbido entre dientes que apenas se le oía. Era un silbido largo y triste. Todos los actores, los maquinistas, los tramoyistas, nos habíamos |ido acercando lentamente entre bastidores atraídos por esa pausa tan larga. Nadie sabía el porqué de tanto silencio. Nos preguntábamos los unos a los otros: “¿Qué pasa? ¿Por qué Pablo no habla?”. Estábamos asustados. En los ensayos eso no lo había hecho nunca. La escena nos mantuvo en vilo. Cuando terminó y la sala estalló en un aplauso atronador, todos teníamos los ojos llenos de lágrimas.

De la piecita del corralón nos mudamos a un conventillo, el conventillo San Antonio. Quedaba por aquí, por Sarmiento. Mi madre seguía trabajando en el teatro conmigo.

Más tarde, cuando me aumentaron el sueldo yo no quise que trabajara más. Hasta que me hice una posición en el teatro pasamos hambre. Al frente del conventillo había una fonda y a mí me mandaban a comprar comida los sábados y domingos. Porque no todos los días comíamos. Nos manteníamos a café con leche o capuchinos. Pero los sábados y domingos nos hartábamos de ñoquis o ravioles u otro que nos llenara mucho para poder tirar el resto de la semana. Así comíamos mi madre, mi hermana Aída y yo. Las tres, por ese entonces, cobrábamos en la compañía de los Podestá sesenta pesos. Seguramente a mí no me pagarían nada y esa suma era el sueldo de ellas. Mi madre me achicaba los vestidos de mi hermana. Yo nunca pude estrenar un vestido nuevo. Y protestaba. Le decía:

─ ¿Cuándo me vas a hacer un vestido nuevo?

Pero no se podía, no se podía. Como no se podía comer todos los días. Y yo pechaba a todo el mundo para que me pagaran el café con leche o el capuchino. El papá de Dringue Farías era mi víctima predilecta. Cuando iba a salir del teatro me paraba delante de él, con los brazos en jarra, y le decía haciéndome la gitana:

─ Che, ¿me das cinco centavos para comprarme un capuchino?

Y el viejo me daba siempre, ¡pobre! Pasaba que yo tenía hambre. Siempre tenía hambre. A esa edad un chico siempre tiene hambre. Pero yo tenía el hambre de varios chicos juntos. Media hora después de haberme llevado algo a la boca, el estómago y las tripas comenzaban a entonar sus sinfonías destempladas. El hambre en esa época llegó a ser para mí una terrible obsesión. Estaba por cumplir los doce años.

Y de pronto me hice mujer. A los 14 años seguía trabajando en el Apolo. Recién abandoné ese teatro cuando Pablo Podestá se separó de sus hermanos y se fue al Marconi. Con Pablo todos nos fuimos al Marconi.

A los 14 años era muy pizpireta. Ya no podía hacer los papeles de “pillete”. Me había convertido en una damita joven. Lo admiraba a Pablo. Lo admiraba como lo admiraba todo Buenos Aires. Comencé a presumirle. Estaba embobada. Me parecía algo gigantesco. Me sentía halagada cuando me hablaba, porque me hablaba no un hombre, sino el ídolo de Buenos Aires. No: no fui una sinvergüenza. El sinvergüenza fue él. Yo era una chiquilina de 14 años y él era un hombre de 33. Comenzó a hablarme.

Un día le dije a mi madre:

─ ¡Yo me quiero casar!

─¡Qué! ─gritó mi madre─. ¿Con quién?

─ ¡Con Pablo!

─ Ya me lo veía venir ─dijo, y agarró un cepillo no precisamente para limpiar la ropa: me dio tal paliza que casi me mata.

Yo era muy cocorita y decidí salirme con las mías.

Pablo vino a hablar con mi madre.

─ Mirá, Rosa ─le dijo─. Yo quiero casarme con Olinda.

─ ¡Pero es un disparate! ─gritó mi madre.

─ Si no me das tu consentimiento, va a ser peor: te la saco.

Y a regañadientes tuvo que dar su consentimiento.

Pasamos la luna de miel en La Plata, donde estaba Pablo con la compañía trabajando. Como dije, yo ya hacía papelitos de damita joven. Total, hacerme la pizpireta no me costaba nada.

El primer papel con letra importante que hice fue en una obra titulada Después de misa, cuyo autor ahora se me escapa de la memoria. ¡Cómo quiere que no se me escapen cosas de la memoria con tantas obras que hice en mi vida y con los años que tengo! Porque si yo le digo que he visto nacer al Teatro Nacional le va a parecer que le estoy tomando el pelo o que me estoy alabando. Pero es cierto. Yo todavía vi las pantomimas en el picadero. Y también fui testigo cuando Juan Moreira, o Juan Cuello, u Hormiga Negra o tantos otros gauchos matreros comenzaron a hablar. Yo todavía los he visto entrar a caballo en el picadero, barbudos, facón en mano, con la china en ancas. Yo he visto cómo la policía perseguía a Juan Moreira, sus duelos a facón, la muerte del héroe y, como final de fiesta, esos enormes “pericones nacionales” bailados por toda la compañía.

Mi matrimonio con Pablo duró un mes. Tenía un carácter terrible. Era muy tosco. Una cosa era el Pablo a quien yo admiraba arriba del escenario, y otro ese hombre rudo con el cual me había casado. Yo me había casado con otro hombre, no con aquel que me electrizaba. Yo quería casarme en realidad con los personajes que ese hombre creaba y no con él. Preferí seguir enamorada de sus personajes. Lo dejé a Pablo y abandoné su compañía.

Me enrolé en el elenco de Florencio Parravicini, en el Teatro Argentino. Y debuté, como dije, junto con Pierina Dealesi. Y allí comenzó esa amistad que dura hasta estos días y que seguirá durando hasta que la biología ordene otra cosa.

En el elenco trabajaban Roberto Casaux y su mujer Esperanza Palomero, Francisco Ducasse y muchas otras grandes figuras que, ¡ay, pobrecitos!, hoy ya pertenecen a la historia del teatro argentino.

Parra tenía una simpatía desbordante. Era una máquina de inventar. Y no solo en el escenario. En la vida diaria vivía imaginando cosas a cada momento.

En el Argentino, cruzando el escenario, tenía su camarín, un camarín muy grande, muy lujoso y muy cómodo. Después de la función y a veces antes, venían a visitarlo las grandes cocottes de aquellos tiempos. Pierina y yo, desde nuestro pequeño camarín, escuchábamos el taconeo de sus chapines lujosos y el fru-fru de sus amplias polleras de seda. Y salíamos a espiarlas porque sabíamos que iban al camarín de Parra. Escuchábamos las risas y el ruido de los corchos de las botellas de champagne que se destapaban en su honor. Y nos imaginábamos cosas. Después volvíamos a nuestra realidad: sandwiches de queso y pan francés.

Parra no venía casi nunca al teatro. Digo, no venía a ensayar. Llegaba al ensayo general de la tarde y por la noche debutaba. ¿Cómo podía realizar tal milagro? Muy sencillo: tenía un apuntador llamado Goycochea que era su sombra y lazarillo. Desde la escotilla lo iba llevando:

─Don Florencio…, siéntese…. Don Florencio, vaya para la izquierda…. Don Florencio, mire para su costado derecho…

Ocurría que en esa época los actores no estábamos obligados a memorizarnos la letra como ahora. Habría sido imposible. A veces se estrenaban dos y hasta tres piezas por semana. De modo que los apuntadores eran indispensables. Hasta hoy yo soy incapaz de retener un texto íntegro y necesito que alguien entre cajas me dé la “trompetilla”, me dirija. Sobre todo que ahora han quitado de los escenarios las escotillas. Gracias a esa situación el actor era más libre. El texto era un canevás, un pretexto para su creación personal.

Quizás por eso, hoy cuando filmo me niego a hacerlo con referencia de boca para después doblar en el estudio. Me gusta filmar con micrófono directo. A veces se me ocurren cosas que son más graciosas que las que el libretista ha puesto y las digo. Si más tarde, en el estudio de grabación, tengo que recordarlas, sufro: ¡cómo voy a acordarme de algo que yo misma inventé en un momento si soy incapaz de acordarme puntualmente del texto escrito por un autor! Por eso prefiero filmar con Enrique Carreras, que no me exige doblar sino que abre el micrófono y rueda al mismo tiempo.

Con Parravicini estuve cerca de cuatro años, siempre junto a Pierina. A las 7 de la tarde ya estábamos en el teatro: el telón de la primera pieza se levantaba a las 8. En la primera no trabajaba “Parra”. Trabajaba en la “grande”, y en esa comencé a hacerlo yo también. Terminábamos a medianoche y luego venían los ensayos, el suplicado, como se le decía en esos tiempos. Salíamos a las 2 de la mañana y nos íbamos a comer, cuando se podía.

Cuando comencé a cobrar un sueldo regular, le dije a mi madre:

─ Usted no trabaja más. Se queda en casa, me hace la comida, sobre todo ese puchero que hace tan bien─. Porque antes, a pesar de la pobreza, si se cobraba un sueldo regular se podía comer puchero todos los días.

Ya habíamos dejado el conventillo San Antonio. Pude alquilar y alquilé un departamento que quedaba en Uruguay, entre Sarmiento y Cangallo. Era una casa vieja de departamentos. Creo que fue una de las primeras casas de departamentos que se construyeron en Buenos Aires. Hace poco la tiraron abajo. En esa casa vivían muchísimos artistas, casi todos los artistas importantes de la época: las familias de los Ratti y de los Quartucci.

Después de trabajar con Parravicini me contrató Vitone-Pomar. Fuimos a El Nacional, pero después de un año me separé de la empresa de don Pascual Carcavallo y me contrataron para hacer una gran revista en el Teatro Ópera. Allí permanecí unos tres años.

Solo en 1926 pude encabezar un elenco. Fui cabeza de compañía con Paquito Bustos. Paquito era hijo de mi hermana Angelita, la que murió en Brasil y lo crió mi madre. Cuando era chico era hermoso como un angelote, pero también un azote de travieso. Hacía mil y una diabluras.

Como actor, Paquito tenía mucha chispa, se salía de la letra e inventaba cosas muy graciosas. Se hacía siempre el ceceoso, lo cual le valió ganarse la simpatía del público.

Puedo decir que trabajé en todos los teatros, con todos los directores y con todos los actores. En aquellos tiempos, la vida del actor no era como la de hoy. Uno vivía en el camarín. No había tantas cosas como ahora, ni radio, ni cine, ni televisión. No era que no quisiéramos salir de nuestro camarín, pero ocurría que como pasábamos tantas horas metidos dentro del teatro, el camarín era como nuestra segunda casa. Imagínese, uno entraba entre las 6 y las 7 de la tarde y salía a las 2 o 3 de la mañana. En el camarín se leía, se conversaba, se tomaba mate, se comía (algunos hasta cocinaban alguna cosita en sus calentadores) y otros remendaban o planchaban la ropa, no solo la ropa de escena sino la de todos los días, porque había que remendarla y remendarla para que durara todo el tiempo posible. Era muy difícil comprar ropa en aquellos años de mis comienzos.

He tenido buenos compañeros. Uno de ellos fue José Ramírez, El Cabezón. Lo llamábamos El rey del bosque. En la jerga teatral de la época, “el bosque” era todo aquello que quedaba fuera de los límites de la Capital Federal, el interior, las provincias, lo desconocido.

Pepe Ramírez tenía un corazón muy grande. Recuerdo que un año hice una gira por Cuba. A fines del 30 y comienzos del 40. En La Habana nos fue pésimo. Yo perdí todo. Fuimos a trabajar a un teatro donde antes habían estado trabajando actores negros y el público blanco había resuelto boicotear la sala. Cuando levantamos el telón no vino nadie. Como tenía que pagar a los artistas tuve que vender un solitario, unos aros y una pulsera de brillantes. Con lo que me dieron compré los pasajes para todo el elenco y nos volvimos a Buenos Aires.

Pocos días después de llegar, Pepe Ramírez me encontró en la calle con la cara larga.

─ Che, ¿qué te pasa? ─me preguntó con esa voz ronquilla que tenía.

Le conté mis penas. Me dijo:

─ No te aflijás. Aquí tenés diez mil pesos. Te los presto. Te comprás un auto. Eso te va a ayudar a levantar el ánimo. Después me los devolvés cuando podás. Yo sé que va a ser pronto.

Y al poco tiempo se los devolví. Juntos en El Nacional hicimos una excelente temporada.

Con Mario Fortuna trabajé muy poco. Un año, nada más. Era muy amable pero muy serio, muy callado, muy reconcentrado. Le gustaba pintar mucho. Cuando terminaba la función y nos íbamos todos, él se quedaba en el camarín pintando paisajes. Al verlo, nosotros nos decíamos:

─ ¡Seguramente tiene sus problemas!

La vida del Buenos Aires de mis comienzos en comparación con la del Buenos Aires actual es diferente. Cuando empecé a tener un nombre y a ganar más dinero, algunas noches, no todas, solíamos ir con Roberto Casaux y su mujer, Esperanza Palomero, al Armenonville, en Palermo. El local tenía un jardín con mesitas, un comedor al aire libre para el verano, y luego en el edificio propiamente dicho, en el piso de arriba, estaban los comedores, El que quería tomar una copa lo hacía en planta baja.

En esa época, las mujeres no usábamos esos grandes sombreros con plumas. En el Armenonville se bailaba el tango. A cierta hora, a las 2 de la mañana, Cassaux nos decía:

─ Ya es hora. Nos tenemos que ir. No es prudente que nos quedemos…

Ocurría que pasada esa hora, las patotas bravas de guapos y “niños bien” dirimían sus rivalidades y no en forma educada.

Era una época dura. Trabajábamos toda la semana. No teníamos, como hoy, los lunes libres. Sin embargo, a veces la añoro.